В ТЕНИ ИСПОЛИНА

Нью-Йорк – Сохо – Июль 1991 года

С художником Эрнстом Неизвестным говорит Алексей Вейцлер

чтобы прослушать отрывок интервью – нажмите кнопку слева

Я запомнил его таким – встречавшим меня на пороге своей нью-йоркской студии. Роба художника, перепачканная красками, внимательный взгляд, трагическая складка около брови.

Я запомнил его таким – встречавшим меня на пороге своей нью-йоркской студии. Роба художника, перепачканная красками, внимательный взгляд, трагическая складка около брови.

Тогда, невыносимо жарким летом 1991 года, среди магазинчиков DELI, пахнувших какими-то диковинными для советского носа приправами и фруктами, мимо пожарных лестниц, стен, исписанных граффити, – я, анфан террибль де перерестройка, шёл к Эрнсту Неизвестному, до конца не осознавая, как балует меня судьба, даря эту встречу…

Я ещё не знал, что, именно прочтя это интервью, блистательный русский писатель Юрий Нагибин, хорошо знавший Эрнста, признает меня, как литератора.

Я с удовольствием пружинил на скошенных каблуках только что купленных ковбойских сапог, перепрыгивая через ручейки воды, которой торговцы освежали тротуар около своих магазинчиков. В утреннем мареве, в далеких голосах полицейских сирен, в бликах на сияющих стёклах парикмахерских я узнавал город, знакомый мне по фильмам и клипам…

Все ещё было впереди… И августовский путч, когда, прилетев из Америки, я явственно и обречённо подумаю, что наверняка уже никогда больше не смогу снова попасть за границу… Я поставлю на полку жалкий пластиковый стакан из-под газировки с силуэтом башни Эмпайр Билдинг как последний привет из свободного мира, чтобы этот стакан через годы так же удивил моих внуков, как трофейные вещицы в шкафу моего деда удивляли меня. Я ещё не понимал тогда, что настоящим исполином и символами свободы был не этот небоскрёб из стекла и бетона, а художник, встретивший меня на пороге своей студии…

Я пишу эти строки летом 2017, спустя четверть века после незабываемой встречи в нью-йоркском Сохо – районе студий и галерей. Время мелькнуло скорым поездом – и мы мелькнули в нем. Пролетели, прижавшись к морозному стеклу, успев заметить много чудес и судеб через надышенное в ледяном окладе окошко, за которым сливаются в полосы вёрсты…

Интервью с Эрнстом Неизвестным было сделано в рамках американской экспедиции «Андрея» в то время, когда в Россию ринулись западные фотографы, когда Маленькая Вера появилась на обложке у Хэфнера с придуманным когда-то создателями фильма о Бонде ярким и манящим сочетанием запретного и манящего: From Russia With Love. С тех пор этот удачный слоган повторяли и в хвост-и в гриву все, кому не лень и, наконец, глянувшая с американской обложки Наталья Негода, а после – фотограф Саша Бородулин с его репортажем Russian Women открыли сезон эротической фото-интервенции. Вслед, почуяв безнаказанность этой охоты, заторопились французы, немцы, даже японцы.

Наступала волшебная пора доверчивых и доступных красавиц, бегущих в объятия и на огонёк фотовспышек за упаковку дешёвых трусиков, блоки сигарет, да просто за улыбку людей из манящего иностранного мира.

Когда после 1945 этот феномен происходил в Германии, его назвали Wunderfrau. Немцы до сих пор смущённо вспоминают этих, порхающих мотыльками на огонь, совсем недавно ещё составлявших гордость их Рейха, женщин.

Очереди на московские кастинги к иностранным фотографам выстраивались на километры, и девицы шли пятнами от волнения, валились в обмороки и койки – они мечтали быть западными моделями. Конечно, всё это не могло не заставить учащённо биться сердце русского патриота.

И я задумал провести обратный эксперимент. Концептуальную акцию From States With Love, где американка в Нью-Йорке снималась бы для русского мужского журнала за рубли. Сказано-сделано! И вот я уже рыскал по Манхэттену в поисках своей героини.

И я задумал провести обратный эксперимент. Концептуальную акцию From States With Love, где американка в Нью-Йорке снималась бы для русского мужского журнала за рубли. Сказано-сделано! И вот я уже рыскал по Манхэттену в поисках своей героини.

Ею стала Лиса Кастелло – и её имя, безусловно, нужно включить в энциклопедию эротики, а заодно и в летопись такой противоречивой российско-американской дружбы.

Когда-нибудь я поподробней расскажу об этой фото-акции, о том, какие были ещё претендентки на роль первой американки в русском журнале, о том, как пришлось отвергать и утешать ласками эмигранток, о том, как я жил в то время на пересечении Пятой авеню и Восьмой стрит в лофте у культового американского кинорежиссёра Цуккермана, снявшего икону панк-стиля, фильм «Liquid sky / Жидкое небо»…

Вы ещё узнаете о моих забавных приключениях в ресторане «Чёрное Море» и «Русский Самовар», о легендарной дискотеке «CB GB», о моем выступлении в бродвейской студии радио «Свобода»…

Главное, что смелые планы главного редактора были реализованы, и ещё – я совершенно не запланировано счастливо познакомился с Василием Аксёновым – будущим многолетним автором «Андрея» и взял это интервью у Эрнста Неизвестного…

Запустить номер с колёс и издать его, как планировалось в декабре 1991 не получилось – продолжалась увлекательная и опасная сага истории журнала и в этой саге появился тревожный и тяжёлый лейтмотив, защёлкали пистолетные затворы, замелькали тени и оборотни. Вместо работы над номерами пришлось защищать национальный проект от совершенно противоположных, но одинаково опасных наступлений. Так или иначе, номер с Лисой и Эрнстом вышел в свет только осенью 1993 года.

Вот данные о Эрнсте Неизвестном из этого номера:

Эрнст Неизвестный – член Нью-Йоркской Академии наук, Королевской Шведской Академии наук и Академии наук Франции. Родился 9 апреля 1925 г. в Свердловске. В 1942 г. прошёл конкурс в школу при Академии Художеств и в том же, 1942 году, ушёл на фронт. Окончил Кушкинское пулемётное училище. Воевал в десантных войсках. Несколько раз был ранен, в 1945 г. был демобилизован по ранению. В 1946 – 47 г.г. учился в Академии художеств Латвии. В 1947 г. поступил в МГХИ. Выставочная деятельность Эрнста Неизвестного началась в 1954 г. В 1955 г. был принят в Союз Художников СССР. В 1959 году стал победителем конкурса памятника Победы в Великой Отечественной войне. В 1961-1962 гг. прошли персональные выставки в Москве. В 1962 г. состоялась знаменитая выставка в Манеже, посвящённая 30-летию МОСХа. С 1963 по 1975 г.г. прошли выставки в Москве, Тбилиси, Англии, Чехословакии, Италии, Австрии, Югославии, Швейцарии, Франции, Польше, США, ФРГ, Швеции, Израиле. В 1966 г. по его проекту построен Монумент в Артеке, в 1971 – Монумент Дружбы народов на Суэцкой плотине, в 1974 – надгробие Хрущёва. В 1976 году эмигрировал из СССР. Сейчас живет в Нью-Йорке.

К сожалению, время прибавило к этим данным ещё одну важную строчку:

Эрнст Неизвестный умер 9 августа 2016 года в Нью-Йорке на 92-м году жизни.

Теперь предисловие и интервью 1991 года / без сокращений и изменений:

“Эрнст Неизвестный дружески беседует с Горбачёвым!” – радовались газеты. И холодок бежал по спине. Представлялся намётанный глаз, скользящий по меченой лысине. Автоматически скачущие в уме цифры: кубические сантиметры гранита или мрамора. Помните, как Он раскроил череп Хрущёву на Новодевичьем? Могильный памятник оттепели. Памятник “Тошнотворной стряпне”.

“Неизвестный никому неизвестен”, – поэтически заметил когда-то Никита Сергеевич, не подозревая, что уже одной этой фразой открывает Эрнсту рекламную кампанию и бронирует для себя встречу с ним на престижном московском кладбище.

Журнал “АНДРЕЙ” мерил скошенными каблуками раскаленный нью-йоркский асфальт. Небоскребы – призраки играли с небом в зеркальные прятки, галереи Сохо были печально пусты – только железные руки и нарисованные глаза среди пожарных лестниц и полустертых маревом вывесок.

Журнал “АНДРЕЙ” шел к художнику, выброшенному когда-то из страны, сделавшей его исполином, туда, где он становится карликом, как и многие другие исполины со всего света.

“Здесь Америка, – печально скажет об этом Эрнст через какие-нибудь полчаса. – Это страна, которая сжирает даже создателей революций. Через год здесь забыли, кто такой Керенский… Какой-нибудь мексиканский герой, профиль которого недавно еще печатали на деньгах, здесь работает маляром. В Америке нет прошлого величия, есть только настоящее…”

Настоящее у Эрнста Неизвестного налажено, не по-бунтарски размеренное и тихое. Он преподает студентам, пишет. Нет, он ни на минуту не забывает о глобальных проектах, о великом деле жизни, о статуях-гигантах. И ни на минуту не забывая о них, прощается с ними навсегда.

«ERNST STUDIO» начертано на зеленом флаге, по-пиратски лихо выкинутом в лицо Нью-Йорку, но неподвижном в летнем зное.

Надеждой и страхом разочарования сжимается сердце. Какой он, реальный герой?

Неизвестный сам открывает дверь. Он нарочито мужествен – жёсткое рукопожатие, десантник, коммандо, тяжелый браслет, сизая татуировка, морщины, Жан Габен – и вместе с тем опереточно комичен: усики “жиголо”, Буба Касторский, подглядывающий за реакцией пришедшего. В мастерской полутьма, набитая каменными образами, люки и кошки.

Идем к столу, Эрнст угощает яблочным пирогом, привычно садится ближе к диктофону. Журналисты всегда говорили с ним о политике, о “катакомбной культуре”, Суслове и Андропове, еврейской визе, диссидентском движении… Художник удивленно поднимает брови – журнал “АНДРЕЙ” предлагает разговор на другие темы.

“АНДРЕЙ” – Вы вынуждены были скитаться. Оторванный от Родины, от привычного. Нужно было “родиться и вырасти” вновь, постигая незнакомое общество. Наверняка, Вы обнаружили, что поменялись и законы любви, секса, ведь на Западе существуют совсем иные, часто противоположные ритуалы интимных отношений. Чего в Ваших иностранках недоставало больше всего в сравнении с русскими женщинами?

ЭРНСТ – Мы в России привыкли к тому, что подлинно человеческие взаимоотношения есть заговор определенной группы людей против власти, в любой форме. Естественно и любовь, подлинная любовь, в России превращается в заговор. Я лично убежден, что людей сближают скорее недостатки, чем достоинства. Когда я говорю “недостатки”, я не имею в виду, что оба воры или извращенцы, или обманщики… Но, уж если на то пошло, даже это больше сближает, понимаете? Поэтому в моем поколении подлинная жена, подруга – это воровская жена, то есть с которой можно пойти на дело. Это может быть тонкое существо, изысканный человек, но некоторый элемент заговора должен присутствовать.

ЭРНСТ – Мы в России привыкли к тому, что подлинно человеческие взаимоотношения есть заговор определенной группы людей против власти, в любой форме. Естественно и любовь, подлинная любовь, в России превращается в заговор. Я лично убежден, что людей сближают скорее недостатки, чем достоинства. Когда я говорю “недостатки”, я не имею в виду, что оба воры или извращенцы, или обманщики… Но, уж если на то пошло, даже это больше сближает, понимаете? Поэтому в моем поколении подлинная жена, подруга – это воровская жена, то есть с которой можно пойти на дело. Это может быть тонкое существо, изысканный человек, но некоторый элемент заговора должен присутствовать.

“АНДРЕЙ” – А если говорить о внешности. Какой Ваш тип женской красоты?

ЭРНСТ – Я пришел к выводу, что архитипа, стенического архитипа красоты вообще сегодня не существует. Потому что мир стал маленьким. Японки расширяют глаза, чтобы походить на европеек, а европейки делают надрезы, чтобы походить на японок. Возникает некоторое унифицированное представление о типе красоты человека. Оно, я бы сказал, метисное что ли, как бы евроазиатское. Посмотрите на модели в журналах. Выведены удлиненные японки, что вообще нелепо. Ведь еще Роден говорил, что японки хороши тем, что у них ножки короткие. Так вот, поскольку я скульптор, я это вижу. Все унифицировано. Но разница все-таки есть.

В действительности мне больше нравятся русские женщины. Как тип женщины он мне ближе, теплее. Хотя масса отвратительных и омерзительных особ была на моем пути, особенно здесь, в эмиграции.

Это, скорее, имеет отношение не к чисто стеническому облику, а к духовному складу. В русских лицах есть та необходимая доля горечи, я бы сказал, страдания, сочувствия – в выражении лиц, в жестах, в пластике движений, – которая, с моих позиций, украшает, накладывает отпечаток на внешний облик.

“АНДРЕЙ” – Итак, типы женщин перемешиваются, стираются различия. Люди изменяются, становятся другими. Что это – эволюция или деградация? Благо или зло для Человечества?

ЭРНСТ – Последний раз в Москве я заметил одну очень важную особенность. …Я очень люблю смотреть старые фильмы, старые фотографии. Практически, я их люблю даже больше, чем романы на эту тему. И вот, когда я смотрел фильмы и фотографии, связанные с революцией, меня поражал тип массового человека толпы. Людей, которые делали революцию. В основном это оголтелый – в смысле состояния – социально вздрюченный, перевозбужденный массовый человек, но стенически, стенически – это определенный русский тип. Россиянин, делающий революцию, – это был мышечный человек, удлиненный мышечный человек с четким скуластым лицом. Потом этот тип куда-то ушел, естественно, он был перебит, перемолот молохом истории. И пришел ему на смену некий другой тип рабочего человека – это, как правило, низкорослый, округлый человек с толстыми ушками. Ну, давайте говорить так: Хрущев или Подгорный, которые были бы рабочими на стройке. Это новый тип русского человека после сталинских издержек, лагерных и всех прочих.

Прежний тип – высокий, красивый, худощавый парень – был изжит как массовый человек. Если бы он появился, то его просто посадили бы завистливые коротышки. За то, что он красиво выглядит, потому что нравится бабам…

И когда я сейчас приехал, первое, что бросилось мне в глаза, что меня оглушило, это – молодые люди Вашего поколения. Это удлиненные ребята, именно тот мышечный тип. Как бы возврат, как бы генетический возврат. И это очень серьезный момент. Поверьте мне, я все-таки скульптор. Я знаю, что определенный стенический тип обладает определенными духовными качествами. Это тип, физиологически склонный к экстремным решениям, конструктивно более приспособленный ко времени перемен, к авантюризму. А без авантюризма не бывает движения. У меня возник вопрос, каким же образом, откуда этот перебитый тип народился, вырос и вошел в жизнь? Я думаю, что мы должны поблагодарить за это русскую женщину, которая в своей яйцеклетке сохранила этот генетический код. Женщина сохранила этот генотип. Этот генофонд россиян.

“АНДРЕЙ” – Какие еще впечатления были особенно сильными во время этой поездки в Россию – первой Вашей поездки после пятнадцати лет разлуки?

ЭРНСТ – Стало хуже. Визуально, во всяком случае. Знаете, когда мы приезжаем на места своего детства: нам кажется, что все было очень большое, а оказывается крохотное, это, конечно, имеет место. Но в действительности, все стало хуже, просто более облуплено, более запущено. Да, ощущение запущенности. Самое страшное ощущение. Но я думаю и чувствую, что-то должно наладиться. Через страдания, через мучения. На это потребуется больше усилий и времени, чем кажется. Но я оптимист. Не потому, что я дурак. Бывают оптимисты – дураки…

Дело в том, что без оптимистического сознания невозможно никакое творчество. Творец – всегда оптимист. Вы понимаете меня? Он, как Колумб, склонен даже подделать карту, чтобы открыть Индию. Но тогда у него есть шанс открыть Америку.

А если бы он был пессимистом, он бы не верил в то, что Земля круглая, потому что не было тогда математических доказательств этому… У меня тоже нет математических или социальных доказательств, но всеми своими внутренними силами я стараюсь настроить себя на веру в Возрождение. Я так думаю и чувствую.

“АНДРЕЙ” – Возвращаясь к вопросу о возрождающемся в России типе человека – человека, делающего историю… Какая отличительная черта подобного прогрессивного типа в Америке?

ЭРНСТ – Это легкость. Очень часто крупные бизнесмены, крупные мыслители, политики сохраняют юношеские манеры. Тип играющего мальчика. Это не просто пить шампанское, гулять с красивыми девочками, кататься на водных лыжах, нет. Это определенное отношение к жизни, это свой кодекс чести. Вообще я не думал об этом, это Вы меня заставили сейчас призадуматься, это ни в коем случае не исследование.

Это мои догадки: я думаю, что это в какой-то степени пришло из эксцентричности английской культуры, джентльменской английской куль туры. Англичанам это свойственно, это прелестно: без тяжеловесности, как бы играючи жить.

Но вместе с тем не просто прожигать жизнь, как неверно думают о плейбоях, а жить и делать большие дела легко. В отличие от нашей, русской, свойственной, например, мне и, в еще большей степени, Солженицыну, такой основательности, этакой глобальной “сурьезности”, этаких наморщенных бровок… Это рождено из манер и типа, джентльменского типа, английской аристократии. Часто такой плейбой может быть блистательным офицером. Если развить эту мысль глубже, вспомним Черчилля: он растолстел, но сохранил до смерти озорные мальчишеские манеры, веселость, озорные глаза, провожал игривым взглядом хорошеньких женщин, курил сигары, выпивал по литру коньяку. То есть серьезнейший человек, политик, глава государства, но легкий, без гитлеровской тяжеловесности, без сталинской основательности и угрюмости. А дел-то делал побольше. Если говорить о России, то эти элементы характера есть у Васи Аксенова: то же внутреннее веселье, благородство, блеск и легкость, хотя это серьезнейший человек, родившийся и выросший в жутких условиях и проживший трудную трагическую жизнь.

“АНДРЕЙ” – Интересно, Вы себя чувствуете в эмиграции или просто временно живете в другом месте?

ЭРНСТ – Я должен сказать, что это непонятно. Причем, было непонятно с первого дня. Потому что география души и просто география – это разные вещи. Я бы и на Марсе мог работать.

Вы посмотрите мои работы: нет ни Кремля, ни Магендовида, ни небоскребов. Вы посмотрите на мои лица: нет ни усов, ни бород, нет ни одного признака моды.

Нет никаких признаков. А произошло это не потому, что я хочу быть каким-то вневременным. Это произошло по кругу моих интересов. А круг моих интересов, быть может, это звучит высокопарно, – это эпохи. Меня волнуют, прежде всего, эпохи.

“АНДРЕЙ” – Если бы существовала возможность попасть в любую эпоху и жить в любом времени, что бы Вы выбрали?

“АНДРЕЙ” – Если бы существовала возможность попасть в любую эпоху и жить в любом времени, что бы Вы выбрали?

ЭРНСТ – А я бы летал по эпохам. То мне хочется в древний Египет, то в Мексику, к ацтекам. Мне бы хотелось туда переселиться. Притягивает какая-то тайна, какой-то ужас, что-то недоступное, что манит, как бездна. Трудно понять, в чем дело, там есть что-то герметическое…

“АНДРЕЙ” – Явился ли для Вас таким загадочным, “герметическим” местом Нью-Йорк, город, вобравший в себя взлеты и все ужасы цивилизации? Были ли Вы в состоянии путешественника во времени, когда сошли с трапа самолета?

ЭРНСТ – Я очень люблю Нью-Йорк, очень. Мне нравится в Нью-Йорке какая-то безмерность масштабная. Меня радуют эти огромные, нелепые, зачастую безвкусные сооружения. Я не согласен с людьми, которые говорят, что небоскребы давят, подавляют их. Хрущева подавляли египетские пирамиды, потому что он социологически просчитывал, говорил: рабы строили. Они его унижали. А у меня, когда я смотрел на египетские пирамиды, дух захватывало от восторга перед человеческими свершениями. Меня это не унижало, потому что я думал не о своей сомасштабности физиологической, а о сомасштабности духовной. И небоскребы в Нью-Йорке меня не подавляют. Мне нравится, в этом есть определенное пионерское величие духа. Это одна сторона. А вторая сторона, Нью-Йорк – это современный Вавилон.

Нью-Йорк – это не один город, это скопище городов. Он так множествен, что только ленивый не найдет в нем свой укромный уголок. Любитель змей найдет любителя змей, любитель Талмуда – любителя Талмуда, гомосексуалист – гомосексуалиста, дьяволопоклонник – дьявольскую секту.

Если человек нуждается в определенной социальной среде, не найти нужную социальную среду может, повторяю, только ленивый. Или неинтересный. Такая множественная цивилизация, такое количество развлечений!

“АНДРЕЙ” – Вы тоже смогли найти здесь свой уголок, почувствовать душевную близость с этим городом? Перестать быть чужаком? И пережить ностальгию?

ЭРНСТ – Вы очень правильно поставили вопрос, по-настоящему. Вы понимаете, в чем дело… Обычно этот вопрос журналисты задают так: а есть ли у тебя ностальгия? Я начинаю беситься. Потому что под ностальгией подразумевается дежурное блюдо, которое приготовила советская пропаганда: этак, стоит на берегу в Константинополе, в шинели, смотрит в сторону родных берегов и плачет… Все это вшивость. Есть ностальгия более глубинная, более эзотерическая: ностальгия по шороху травы, листьев, по запаху знакомого женского тела, по психологической ситуации, связанной с любовью, с сексом, с дыханьем, звуком голоса, с прикосновеньем к чьей-то руке… Вот такая ностальгия обязательно присутствует. Она естественна. А географического чувства ностальгии у меня нет.

Был момент горечи, безумной горечи, что не можешь вернуться. И до сих пор сохраняется чувство вины перед оставшимися в России.

Особенно оно усиливается, когда я пользуюсь плодами цивилизации. Проявилось оно очень остро, когда я первый раз попал в Италию и смотрел музеи: почему я вижу, а они не видят этого. Это отравляло и отравляет на сегодняшний день мое существование. Чувство вины. Перед дочкой, женой, знакомыми, перед родственниками, а их у меня на Урале пятьдесят, перед Россией. Грандиозная боль, как будто я виноват во всем.

“АНДРЕЙ” – Эти чувства делают Вас ближе к русским кругам, живущим в эмиграции?

ЭРНСТ – Я абсолютно в стороне. То есть я не в стороне формально: я член редколлегии “Континента”, меня приглашают, выбирают куда-то. Но я отказываюсь. Это сложилось не по снобизму. Некоторые здесь из-за снобизма не хотят общаться с эмиграцией, не хотят отождествлять себя с ней. Уж больно им хочется быть американцами. И в этом смысле они смешны, потому что американцы – это удивительное, уникальное общество, в котором ты можешь быть пуэрториканцем и американским патриотом, японцем и американским патриотом, русским и американским патриотом. Это удивительно слаженное общество. В силу сложившихся обстоятельств я был отделен от русских: я купил свой дом, свою студию в Сохо – это очень богатая, престижная часть города, где тогда не было русских, просто имущественно не могло быть. У меня и помощники были только американцы, благодаря чему и появился мой английский язык, это помогло мне. Так получилось.

Я долгие годы не общался с русскими. Это не было снобистским отчуждением, но и не было непосредственного отождествления. Скажем, когда американцы задавали мне вопрос: вы русский или американский художник, я говорил: если я плохой художник, то русский я или американский, не имеет значения, а если я хороший художник, значит, я русский художник, живущий в Америке, то есть художник Мира.

Вообще, я должен сказать, что это представление, связанное с национальной особенностью, глубоко провинциально. То есть когда говорят: им нас не понять, потому что мы русские… Вот интересно: Достоевского и Толстого понимают, а нас не понять, Данте и Рильке, Гете понимают, а нас не могут?.. Поэтому я считаю, что если художник специфически только американский и не опоясывает мир, то он провинциальный американец, а если только русский, то он провинциальный русский. Потому что, конечно, искусство включает в себя национальные особенности, бесспорно, никуда не денешься от этого, но через национальные особенности раскрываются общечеловеческие. Тогда это искусство. А если не раскрывается общечеловеческое, тогда это экзотика, развесистая клюква. Если мы возьмем западную культуру в целом, она очень давно плюралистическая, существует масса партий, существует развитая эстетика, развитое богословие, философия различных школ, множественные институты и газеты. Очень профессиональная среда, очень узкая специализация. В России исторически сложилось следующим образом, что если человек вступал серьезно в свою профессиональную сферу, он вдруг обнаруживал, что не разработана этика, эстетика, не разработаны те пласты, которыми должна заниматься целая армия интеллектуалов. И вот он создает свою микроэтику, микроэстетику, даже микрорелигию, берет на себя практически пророческие функции. Поэтому человек русской культуры – всегда пророк. Когда это на уровне Достоевского, Толстого, Соловьева, Флоренского, это дает результаты уникальные. Но когда это просто человек или просто эмигрант с такими претензиями, это становится карикатурно.

“АНДРЕЙ” – Но как отличить истинного пророка от прохвоста и обманщика? Ведь с первого взгляда легко ошибиться, и история знает много примеров …

“АНДРЕЙ” – Но как отличить истинного пророка от прохвоста и обманщика? Ведь с первого взгляда легко ошибиться, и история знает много примеров …

ЭРНСТ – Как сказал Остап Бендер, “я прожил большую и скучную жизнь”. Добавлю, еще и опасную. И у меня не было инструментов познания человека, скажем, по книге “Кто есть кто”. В каждом виделось двойное, тройное дно, в каждом виделся стукач, предчувствовалась опасность. Так мы были воспитаны. Шерсть всегда дыбом вставала, когда первый раз встречался с человеком. Единственным аппаратом выяснения была интуиция, лагерная блатная интуиция.

В этом смысле все, включая Сахарова, люмпены и блатные, несмотря на интеллигентность, аристократичность. Вы понимаете? Это естественно, потому что мы жили рядом с лагерем. Была одна большая зона. Поэтому лагерный сленг, лагерные законы, лагерные примочки. Трудно себе представить Буша, слушающего песни типа песен Высоцкого.

А у нас слушали, и Андропов слушал, и Сахаров слушал. Интуиция – это был единственный инструмент, который селекционировал людей. Если доверяешься интуиции, то почти никогда не ошибешься. Вот знакомишься с человеком, смотришь и каким-то неведомым чувством знаешь о нем все. То есть первый сигнал из глубин подсознания или, лучше сказать, сознания. Сильно развитое ощущение опасности, мы все потенциальные Дерсу Узала. Так вот, кстати, я эту интуицию начинаю терять, особенно с приобретением английского: когда я не знал английского, я сидел, как загнанный волк, при мне что-то чирикали, а я смотрел на жесты, на руки, на глаза, на манеру оглядываться, почесываться, я почти не ошибался в людях. На первых порах американцам трудно было меня провести. С приобретением английского, а он не так блестящ, чтобы слушать и вглядываться, я начинаю терять интуицию. И меня больше обманывают, я оказываюсь более беспомощным.

“АНДРЕЙ” – Здесь, в Америке Вы теряете “лагерную” интуицию. Приходит ли вместо нее рассудочность свободы? Превращаетесь ли Вы из “блатного” в светского художника?

ЭРНСТ – Я начинал свою эпопею, связанную с американской жизнью, с того, на что уходит целая жизнь. На контакты. Это произошло так. Слава Ростропович пригласил меня сделать бюст к юбилею нашего общего друга Шостаковича для Кеннеди-центра. Когда я оказался в Вашингтоне, был прием, связанный с юбилеем, и на этом приеме Слава Ростропович передал мне, по существу, весь пакет своих связей, которые возникли у него за долгие годы. Он сюда приезжал, как домой. Словом, весь свет, весь топ, дальше некуда – выше только Бог. И я стал частью этого общества, поскольку был представлен Ростроповичем, я стал своим, меня начали приглашать в дома, на приемы, со мной хотели дружить, считали, что я интересен, меня приглашали для собеседования, для украшения парти, как экзотическую фигуру. Но постепенно я понял, что быть социальным человеком, то есть светским, это не просто времяпровождение – это профессия. Допустим, для людей типа Ростроповича или Бродского это есть продолжение их деятельности: Ростропович дает концерт, где присутствует огромное количество знаменитостей, и после концерта он, естественно, с ними сталкивается, потому что ему это нужно, после бури аплодисментов он не может остаться один, слишком резким будет одиночество. Это естественно. И для поэта это естественно.

А я задыхался, как рыба, вырванная из воды, потому что мне это не приносило никакой духовной пользы, для меня это было нудной работой, хоть и социально необходимой. Я понял, что не могу внутренне соответствовать этому. Потому что, став членом общества, приобретаешь не только права и преимущества, но и обязанности. Теряешь, приобретая. Понятие света, светскости – это ответственное дело. И я отказался от света, причем отказался решительно, вплоть до того, что сжег все визитные карточки. Я сжег их, немного выпив, погрустив, сжег, чтобы не было соблазна даже позвонить. Это, конечно, экстремизм…

Я не пойду отмечать дни рождения, я не хочу кататься на водных лыжах, я не буду пить шампанское… Это воспринялось как невоспитанность, ко мне стали плохо относиться. Таким образом, я откинул свою карьеру на многие годы, потому что делать карьеру здесь, не будучи членом этого общества, очень трудно. Но и приобрел ряд преимуществ: я освободился от постылых обязанностей, я замкнулся и работал. Я не страдаю без развлечений, они мне кажутся менее развлекательными, чем то, что происходит внутри меня или в связи с моей работой… И постепенно общество начинает приходить ко мне. Сегодня я не светский человек, и люди привыкли к тому, что, если хочется со мной встретиться, я приму.

“АНДРЕЙ” – Может быть, это стремление к уединению можно расшифровать по Фрейду? Не проекция ли это трудностей Вашей российской жизни, детства? Или войны?

ЭРНСТ – По Фрейду себя трудно судить… Я из семьи “бывших”. Мои родители были более рафинированными внешне людьми. Мой папа был белым офицером, и все его братья были белыми офицерами, и мой дед был крупным уральским купцом, страшно богатым. Мы были раскулачены, все родственники убиты в боях в гражданскую войну. Моя мама – еврейка по национальности, но из старой католической семьи, ее фамилия Дежур, очень известная на Западе. Так что с двух сторон ситуация была не из приятных, я родился в семье “лишенцев”… Вполне естественно, что я никогда не отождествлял себя с этой властью. Поэтому гнева у меня, как гнева бы к единокровному, не было. У меня было внутреннее отчужденное отношение. Как отец хорошо сформулировал перед смертью: “В принципе, сынок, мы должны быть благодарны власти: она должна была нас убить, а мы остались живы”. Действительно, уничтожить оснований было много.

Отец не скрывал свои взгляды, его речи страшно напоминали “Собачье сердце” Булгакова, это были речи определенной среды… Я никогда не участвовал в выборах, брал открепительный талон. Это не было политической манифестацией, я знал, что все равно выберут.

Я просто не мог идти в толпе этих забитых людей и совершать бессмысленное действие. Ну, как есть люди, которые могут за миллион перекусить огромную соплю, а есть, которые не могут. Даже за миллион. Меня просто рвало. Единственная моя формальная должность, я был офицером.

Я просто не мог идти в толпе этих забитых людей и совершать бессмысленное действие. Ну, как есть люди, которые могут за миллион перекусить огромную соплю, а есть, которые не могут. Даже за миллион. Меня просто рвало. Единственная моя формальная должность, я был офицером.

И был добровольцем во второй мировой. Я ненавидел фашизм и считал своим патриотическим долгом воевать против них. Закончил самое суровое Кушкинское пулеметное училище, воевал в десантных частях. У меня есть документ о награде – орден “Красной Звезды” – посмертно… По этому поводу у Вознесенского поэма целая, а у Родиона Щедрина – “Реквием”. И догнала меня “звездочка” именно в то время, когда меня обвиняли во всех грехах, в антипатриотизме. Награждали в присутствии огромного числа людей. Все восприняли это, как знак “сверху” помиловать, но я-то точно знал, что это случайность.

“АНДРЕЙ” – Вас унижали, уничтожали, награждали и превозносили. Как это повлияло на Ваше искусство, Ваш стиль?

ЭРНСТ – В России меня били за то, что я супермодернист, так сложились обстоятельства, а вообще- то я в душе архаик, я люблю архаические формы искусства. Как раз в них я нахожу элементы супермодерна, в самых древних, греческих, языческих культурах. Все элементы кубизма были уже заложены в негритянской культуре, ацтеках, более того, скажем, формы соцарта, например, концептуализм. Я полностью согласен с Екклезиастом – нет ничего нового под солнцем. Но ничего дурного в этом нет. Это новое искусство, я его уважаю, но просто оно было всегда, под другим названием, под другим соусом. Разве “Похвала глупости” – не соцарт? Или, скажем, в Риме существовал обычай, когда за гробом императора шел клоун в маске, пародируя жесты покойного, что это – не соцарт? Или в средние века была идея карнавала, идея перевертыша, когда поп наряжался чертом, а разбойник-святым, монахи писали антипсалмы, антилитургии – тоже соцарт. То есть брали старое, канонизированное и вливали новое, ироническое содержание. И это существовало во всех древних цивилизациях.

Я не знал слова “соцарт”, но разве мое надгробие Хрущеву не является соцартом в этом смысле: берется каноническая форма героического советского портрета – советский, фашистский – тоталитарного, он всегда лишен психологических основ. То есть это портрет – вождь, герой, доярка, спортсмен, мать-героиня – знаковая структура, она всегда лишена индивидуальной психологии. И в канонический, тоталитарный портрет я вливаю психологическое, ироническое содержание. В действительности, мне близко древнее искусство, по духу, по ритму.

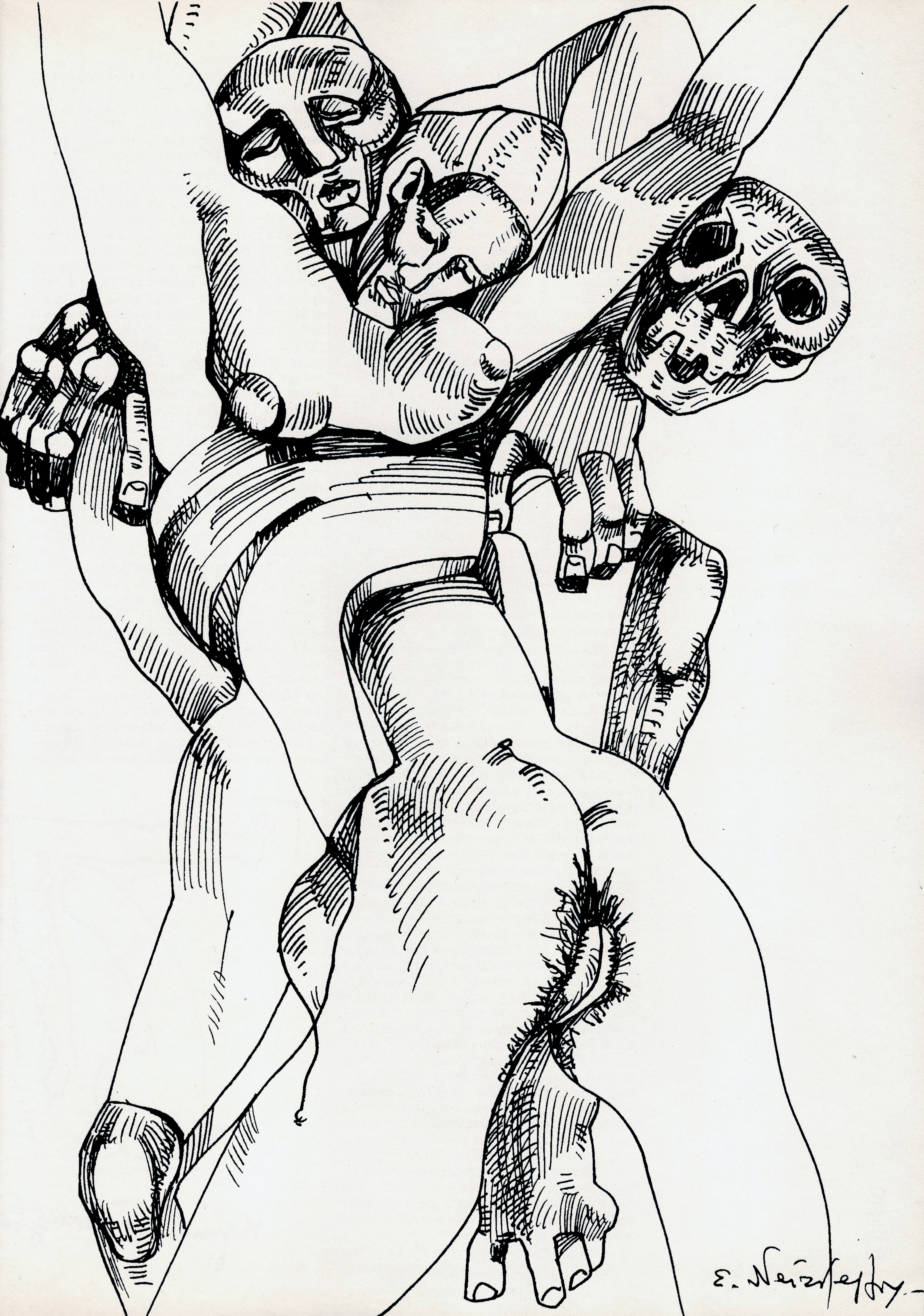

Когда мне хочется усладить душу, я смотрю на древних ацтеков, греков, хотя моя идея Синтеза делает меня в определенном смысле несколько всеядным. Проблема синтезации, полифонии близка мне, я хочу связать множественное в едином в своем “Древе Жизни”, где борьба противоречий, многослойность, силы центробежные и центростремительные уравновешены.

“Древо” вобрало в себя элементы всех моих предыдущих серий и циклов. Я производил так много, это разлеталось в разные стороны. Мне пришло в голову создать собственную дисциплину. “Древо жизни” – это меняющаяся выставка, там есть место для движущихся машин, есть место для других художников. Этот монумент не будет дидактичным, я создаю структуру и то, что называется вертикаль – общую философию. Горизонталь будет меняться: там будет меняющееся кино, меняющаяся музыка, меняющиеся экспозиции. Мой монументализм диалогичен, это диалог души и плоти, диалог прекрасного и безобразного, рассуждения, борьба. Это должна быть самая дорогая скульптура в мире. Строительство ее должно быть закончено к 2000-му году. Это моя сверхзадача, мой основной замысел.

“АНДРЕЙ” – Кого Вы могли бы назвать своим кумиром в искусстве?

ЭРНСТ – Я проиллюстрировал всего Достоевского и Данте, Бекетта. Бекетт – один из моих кумиров. Это человек, перед которым я преклоняюсь, хотя я не шибко преклоняюсь перед авторитетами и именами. Давайте расскажу, как произошло с Самуилом Бекеттом… Совершенно неожиданно я получаю письмо. Письмо краткое и очень сухое. Но, зная Бекетта, – это гром среди ясного неба. “Спасибо за Ваше выразительное “lnferno” (“Ад”) Данте. Самуил Бекетт”. Для меня это был огромный комплимент! Повторяю, я не принадлежу к людям, которые культивируют общение со знаменитостями, уж очень я много общался со знаменитостями: у меня в жизни просто коллекция величайших людей мира и президентов…

Я не культивирую, не сильно уважаю социальное величие, знаю, что многие из великих – бабочки-однодневки. Но есть имена, которые для меня звучат совершенно вневременно, как вдруг бы я познакомился с Микеланджело или Данте. Имя Бекетта – очень мощно для меня. Я как раз занимался тем, что тайно читал его по-английски, и понял, что Бекетт мне очень близок. Вам интересно, почему?

Для меня существуют различные формы познания искусства и литературы. Я много анализировал и пришел к выводу, что для меня самым главным является пространство и время в искусстве. Если возьмем пространство и время Толстого, это ренессанское пространство, то есть Евклидово-Кантовское, где все развивается с определенного момента, протекает в определенной связи и в физиологическом пространстве. Вот почему он не понимал Шекспира, не по капризу и не по вздорности, нет. А потому, что пространство Шекспира, преобразование его персонажей – психологическое, не подчиняется Евклидовым законам, Евклидовой геометрии, реалистической эстетике. У него свои законы, как и у Достоевского, у Кафки, у Самуила Бекетта: это пространство с “закрытыми глазами” и время психологическое, сплющенное, в котором целая жизнь, остановленное время, время сна, когда психология развивается от конца к началу, а не от начала к концу… Мне это очень близко. Поэтому мне близок Бекетт… Так вот, после письма Бекетта, пришел его издатель и предложил мне иллюстрировать Бекетта, заказал двадцать четыре иллюстрации. Я сделал около трехсот. Когда Бекетт увидел, он сказал: “Все, никаких иллюстраций, мы сделаем альбом”. Решено было создать совместную книгу, она вот-вот выйдет, под названием “Концепция и изображение”: 101 моя иллюстрация и 101 его подпись к иллюстрациям, а вернее, к тексту подбирались иллюстрации. Темы у Бекетта необычные: диалог со смертью, диалог с пустотой, диалог с самим собой, как с пустотой и смертью. На левой странице-рисунок, на правой – выдержка Бекетта. Этот цикл является для меня одной из кардинальных работ, такой же важной, как Достоевский и Данте… Сейчас я иллюстрирую Екклезиаста. Это опять художник с “закрытыми глазами”. Объясню, есть художники с “вытаращенными глазами” – они все видят, как импрессионисты, а есть художники с “закрытыми глазами”, которые рисуют как бы из головы, закрыли глаза – и видят… Все, что я делаю, я хочу видеть в “Древе жизни”. Это не войдет в “Древо жизни”, но это как бы разработка души для основной моей темы.

Для меня существуют различные формы познания искусства и литературы. Я много анализировал и пришел к выводу, что для меня самым главным является пространство и время в искусстве. Если возьмем пространство и время Толстого, это ренессанское пространство, то есть Евклидово-Кантовское, где все развивается с определенного момента, протекает в определенной связи и в физиологическом пространстве. Вот почему он не понимал Шекспира, не по капризу и не по вздорности, нет. А потому, что пространство Шекспира, преобразование его персонажей – психологическое, не подчиняется Евклидовым законам, Евклидовой геометрии, реалистической эстетике. У него свои законы, как и у Достоевского, у Кафки, у Самуила Бекетта: это пространство с “закрытыми глазами” и время психологическое, сплющенное, в котором целая жизнь, остановленное время, время сна, когда психология развивается от конца к началу, а не от начала к концу… Мне это очень близко. Поэтому мне близок Бекетт… Так вот, после письма Бекетта, пришел его издатель и предложил мне иллюстрировать Бекетта, заказал двадцать четыре иллюстрации. Я сделал около трехсот. Когда Бекетт увидел, он сказал: “Все, никаких иллюстраций, мы сделаем альбом”. Решено было создать совместную книгу, она вот-вот выйдет, под названием “Концепция и изображение”: 101 моя иллюстрация и 101 его подпись к иллюстрациям, а вернее, к тексту подбирались иллюстрации. Темы у Бекетта необычные: диалог со смертью, диалог с пустотой, диалог с самим собой, как с пустотой и смертью. На левой странице-рисунок, на правой – выдержка Бекетта. Этот цикл является для меня одной из кардинальных работ, такой же важной, как Достоевский и Данте… Сейчас я иллюстрирую Екклезиаста. Это опять художник с “закрытыми глазами”. Объясню, есть художники с “вытаращенными глазами” – они все видят, как импрессионисты, а есть художники с “закрытыми глазами”, которые рисуют как бы из головы, закрыли глаза – и видят… Все, что я делаю, я хочу видеть в “Древе жизни”. Это не войдет в “Древо жизни”, но это как бы разработка души для основной моей темы.

“АНДРЕЙ” – “Древо жизни” – это просто смысл жизни, который Вы постигли?

ЭРНСТ – Одна из вечных эзотерических загадок – это цель и смысл жизни. Смысл бытия. Не только нашего, человеческого, но и кошки, и дерева. Для меня смысл жизни в преодолении сопротивления. Я люблю преодолевать усталость, боль, болезни, сопротивление мрамора, холста. Скучно быть просто потребителем. Творчество – смысл жизни, цель – самосовершенствование, от рождения до смерти. К своей смерти я отношусь спокойно, я привык.

Мысль о смерти необходима. Измерение смертью дает смысл жизни.

Мне кажется, самое страшное, потеря достоинства, а не жизни… А вот мысль о смерти цивилизации, гибели человечества, всего сущего – непреодолима, она так же невместима в сознание человеческое, как бесконечность. Но это уже мистический план, наши судьбы решаются без нас. Мне хочется верить, что трагедии конца не произойдет.

“АНДРЕЙ” – В России Вам не хватало свободы, которую Вы получили в Америке… Не кажется ли Вам, что обратной стороной этой свободы – она сейчас приходит и в Россию – является равнодушие друг к другу?

ЭРНСТ – Когда я жил в Советской России, я устал от слова “мы”. И всегда подчеркнуто говорил “я”. Приехав в Америку, я наслаждался тем, что люди здесь всегда говорят “я”, “мое”: мой дом, мой адвокат, мое время, мой город.

И вот теперь я начал уставать от этого, мне хочется услышать “мы”. Видимо, утерян баланс между “я” и “мы”. Это трагедия всех святых, всех героев. Человек мучается от одиночества и, находя коллектив, друга, все равно мучается от одиночества, человек всегда мучается.

Но существуют же более гармоничные исторические эпохи, более гармоничные семьи, более гармоничные любовники. Мне кажется, чтоб не было дисгармонии, в России прогрессивно было бы говорить “я”, а не укрываться за безличным “мы”, а в Америке уже, пожалуй, надо подумать не только о “я”, но и о “мы”.

“АНДРЕЙ” – Свобода принесла с собой в Россию много новых противоречий, споров. Один из них, то и дело вспыхивающий, даже на уровне государственном, спор об эротике и порнографии. Где, по-Вашему, пролегает грань между этими понятиями?

ЭРНСТ – В Америке эти споры бесконечно идут. И бесконечно судятся. Моя душа находится, как на коромысле. Как художник, я на стороне неограниченных свобод. Но как просто человек, как мужчина, я иногда оскорблен теми формами безграничной свободы, которые существуют в Америке. Оскорблен за женщин. Я попробую ответить, что, с моих позиций, порнография или не порнография. По своей профессии я видел огромное количество обнаженных женщин, самых разных. Я видел их в самых разнообразных позах, когда самые интимные, недоступные взгляду места можно было видеть. Но я никогда не встречался с таким безобразным, с таким антиэстетическим зрелищем, как в американской порнографии.

С моей точки зрения, человеческое тело выглядит более эстетично, чем на порнографии. Иногда мне кажется, что виноват в этом современный объектив, современная камера, аппаратура, которая высвечивает те детали, которые скрыты от глаза, которые мы не видим, что называется, простым глазом.

Но на самом деле это не так. Я думаю, в этом виновата часть людей, которая аранжирует этот рынок. Они работают на самые низкие человеческие потребности, на потребности даже патологические. Мы не знаем, где предел извращения, где та бездна каких-то очень глубинных, подсознательных инстинктов, которые лежат ниже понятия “секс”. Это уже понятие “насилие”, “садизм”. Есть такие заболевания психические, когда люди любят запах падали, едят падаль, пьют кровь, то есть идет расчет на людей с ярко выраженной патологией. Мужской или женской. Они потакают их болезням, разжигают их… Конечно, далеко не все, есть “порно” очень высокого класса. А без эротики просто не обходится ни одна реклама, ни один журнал… это другой вопрос. Но где грань? Это сложно, грань перемещается во времени, каждая эпоха имеет свое представление о грани. Но абсолютно ясно, что эротика есть состав любого великого искусства, как Тадж-Махал или эротические, фаллические игры Греции, где просто изображается фаллос.

Эротика существует в любом пластическом искусстве. В форме некоего напряжения, которое, с другой стороны, духовно. Бог породил дух, но мы не должны забывать, что Бог любит и материю, иначе бы он ее не создал. Потому, все великие произведения искусства, даже самые духовные, самые утонченные – они плотские.

Они материализованные. И в своем напряжении они сексуальны. Когда я говорю сексуальны, эротичны, я имею в виду ощущение. Яблоко, налитое соком, налитое энергией – эротично. Фидиева скульптура эротична и аскетические лики эротичны, потому что налиты жизненной энергией и духовностью. Если рассуждать более банально, являются ли порнографией скульптуры Венеры, Давида?… Для директора нашего института, в Москве, являлись, и он велел всех одеть: на грудь – лифчики, на члены – гульфики. Получилась порнография! Вот он, старый идиот, сделал порнографию из искусства… Эту грань, этот водораздел каждый должен чувствовать, есть вещи, которые не нуждаются в объяснении. Скажем, в Америке есть такая наука – сексология, а в России сексологии нет, но есть секс не хуже, чем в Америке. Значит, сексология не имеет отношения к сексу, она имеет отношение к гигиене. Безо всякой сексологии продолжается род, всякий мужчина и всякая женщина знают все, и не нужно их обучать. Это естественно. Ведь, в конце концов, кошек мы не обучаем! Если человек с детства заморочен пуританским воспитанием, его разучать нужно, а не учить. Знали же люди, как сеять хлеб – до исторического материализма!

Они материализованные. И в своем напряжении они сексуальны. Когда я говорю сексуальны, эротичны, я имею в виду ощущение. Яблоко, налитое соком, налитое энергией – эротично. Фидиева скульптура эротична и аскетические лики эротичны, потому что налиты жизненной энергией и духовностью. Если рассуждать более банально, являются ли порнографией скульптуры Венеры, Давида?… Для директора нашего института, в Москве, являлись, и он велел всех одеть: на грудь – лифчики, на члены – гульфики. Получилась порнография! Вот он, старый идиот, сделал порнографию из искусства… Эту грань, этот водораздел каждый должен чувствовать, есть вещи, которые не нуждаются в объяснении. Скажем, в Америке есть такая наука – сексология, а в России сексологии нет, но есть секс не хуже, чем в Америке. Значит, сексология не имеет отношения к сексу, она имеет отношение к гигиене. Безо всякой сексологии продолжается род, всякий мужчина и всякая женщина знают все, и не нужно их обучать. Это естественно. Ведь, в конце концов, кошек мы не обучаем! Если человек с детства заморочен пуританским воспитанием, его разучать нужно, а не учить. Знали же люди, как сеять хлеб – до исторического материализма!

Я хочу сказать вот что: никаким административным путем, ни консерваторам, ни либералам, ни сторонникам порнографии, ни противникам порнографии не удастся установить эту границу. Каждый отдельный человек ее знает. И знает всегда, если он не заморочен воспитанием.

Для России сейчас прогрессивно внедрять, а в Америке подморозить, так же, как с проблемой феминизма: в России надо добиваться, чтобы у женщин были наряды, парфюмерия, досуг, а не заставлять их с лопатой ходить наперевес, а здесь феминистки воюют за право быть полноценными солдатами в армии. Однажды Маяковский хорошо сострил по поводу некоторых строк из Северянина, помните, вот этих: “Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, Хочу одежды с тебя срывать, Хочу упиться роскошным телом …” – Маяковский сказал: “Такие стихи нужно продавать в аптеке”. Правильно, как пилюли для возбуждения. Видимо, порнография, в отличие от эротики, это не то, чем любуются и восторгаются, а то, что нужно продавать в аптеке… Но где эта грань, все равно невозможно установить. Каждый для себя ее знает.

“АНДРЕЙ” – В связи со всеми этими проблемами, парадоксами, гранями, каким должен быть, по-Вашему, русский журнал для мужчин?

ЭРНСТ – Журнал ни в коем случае не должен подражать американскому, это было бы неправильно. В России у мужчин другие проблемы, их надо помочь разрешать. Русское общество менее пуританское. Мы более, если можно так сказать, развращены. Почему? Потому что в России есть только две вещи, которые не могли и не могут быть управляемы начальством, это секс и поэзия. В поэзии и сексе мы проявляли свои стремления к свободе. В этом смысле мы развиты больше, чем средний американец. В Америке исторически недавно разговоры о сексе, публичные, были запрещены, Америка невероятно быстро проделала грандиозный путь сексуальных и социальных революций. На глазах одного поколения. Можно провести социологический опрос, выяснить отношение женщин к мужчинам, какие качества мужские им нравятся. Неожиданно выяснится, что иные, чем в Америке. Смею Вас заверить…

Я много работал с натурщицами. Многие из них девочки легкого поведения, меня всегда потрясала корыстность этих существ. Но вместе с тем неожиданно в них проявлялось бескорыстие русских женщин.

Одна такая “свободолюбивая” вышла замуж за очень старого и очень богатого человека и поселилась в высотном доме. И объяснила это так: “Жизнь показала, что лучше мудак с машиной и с деньгами, чем мудак без машины и без денег. Если бы вдруг появился бандит твоего типа, я бы пошла за ним на Колыму, на край света. Но только за любовь. А уж если любви нет, приходится быть циничной…” Я сейчас буду, вероятно, очень старомодным, я не стесняюсь этого, мысль о том, что мужчина должен быть воином-добытчиком, а женщина матерью и хранительницей очага… Сейчас все изменилось, так как не нужна мужчине ни смелость, ни сила физическая, ни риск. Вместо охоты мужчина занимается бизнесом или политической карьерой – у него появилась походка, виляющая задницей, жест руки и манеры человека, носящего папочку. Он стал женоподобен… В мое время в России мужчина, стенически, был бандит, воспетый Высоцким.

“АНДРЕЙ” – Мне говорили, Вы не даете интервью?

ЭРНСТ – Русский мужской журнал, по-моему, нужен. И я хочу, чтобы он был хороший.

Здешним журналам, даже “Плейбою”, мне неинтересно давать интервью. Я просто посылаю их к … , даже очень крупные американские газеты и журналы. А Вам даю. И скажу, почему. Потому что в душе я, если Вы меня поймете, “пионервожатый”: я люблю работать с молодежью, я успешный профессор, мои американские студенты меня любят.

Мой курс “Искусство и философия” – это 12 человек, а на моих лекциях доходило до двухсот. Ребята садились на мотоциклы и ехали из другого города, чтобы слушать мои лекции и задавать вопросы. Я этим горжусь. Так вот, я не даю интервью вот почему. Я так много сделал своими руками в искусстве, что считаю, что пора меня описывать. Я так много количественно сделал, я не говорю о качественно, что практически невозможно подсчитать. Как мой друг Юра Корякин сострил: “Я подозреваю, что у тебя тайная связь с гномами: ночью они выходят и все делают, всю твою работу”. Но это просто постоянная сосредоточенность на труде, на своем творчестве. Обо мне уже вышло несколько книг, есть фильм, я написал книгу “Лекции” – итог всей моей академической карьеры. Я член Шведской Академии, я член Французской Академии. Этого с художниками почти не бывает. Потому что редко художники умеют формулировать свои мысли. Интервью – это самый легкий способ повеселиться, зная, что я могу что-то анализировать. И для Вас это легкий, в данном случае, труд – разбить мой текст на умные вопросы. Это легче, чем описать меня. Я устал, хватит мне объяснять себя. Вы меня объясняйте.

![]()

Рисунки Эрнста Неизвестного / фотографии Алексея Вейцлера и из личного архива художника