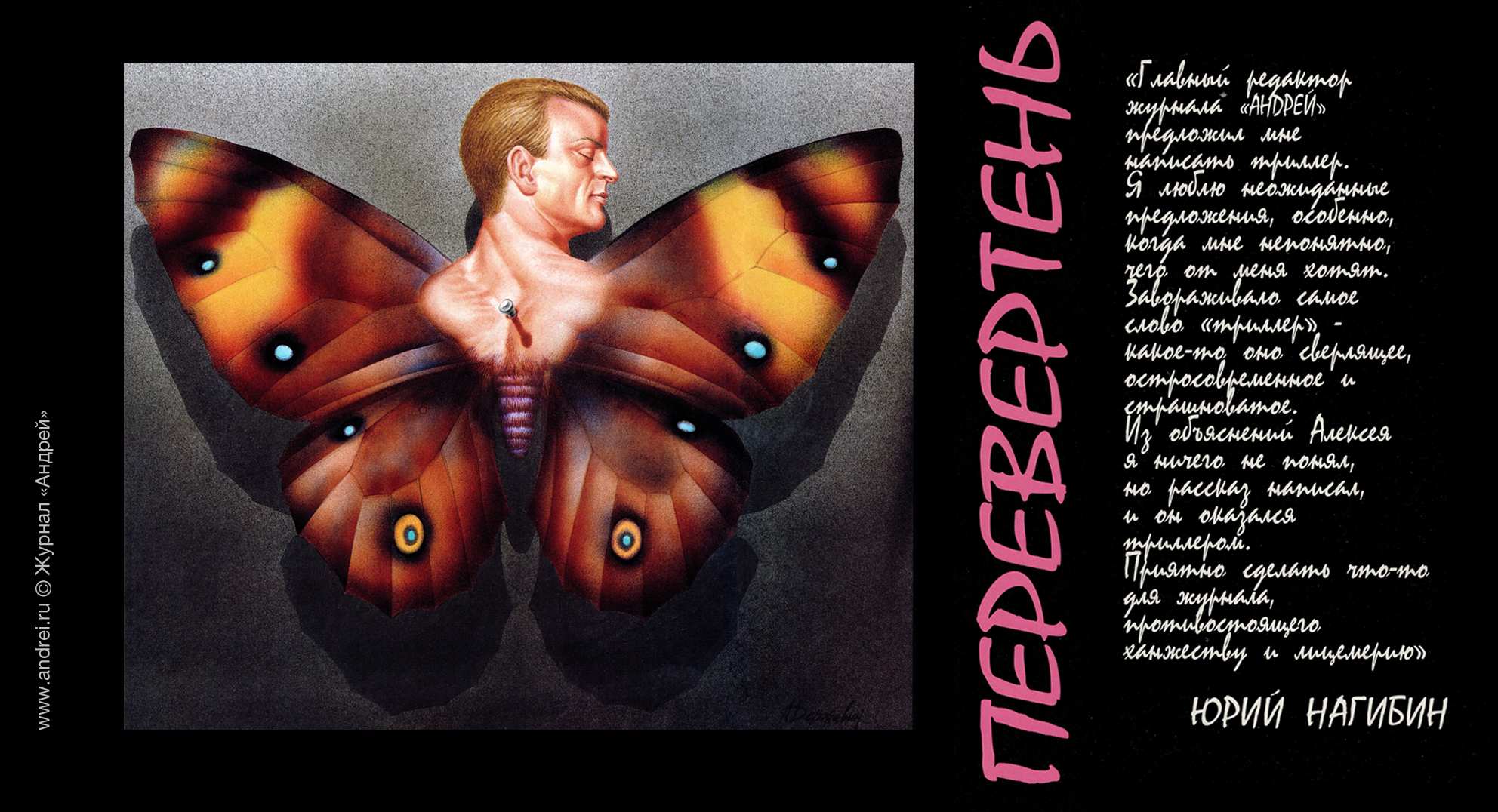

Перевертень

Юрий Нагибин | Иллюстрация Алексея Державин

«Главный редактор журнала «АНДРЕЙ» предложил мне написать триллер.

Я люблю неожиданные предложения, особенно, когда мне непонятно, чего от меня хотят. Завораживало самое слово «триллер» – какое-то оно сверлящее, остросовременное и страшноватое. Из объяснений Алексея я ничего не понял, но рассказ написал, и он оказался триллером.

Приятно сделать что-то для журнала, противостоящего ханжеству и лицемерию»

ЮРИЙ НАГИБИН

Ник сидел в саду возле осыпавшего цвет куста жасмина и смотрел на пожелтевшие сморщенные лепестки в его изножии. Лепестки умерли, но еще издавали густое, чуть тошное от припаха тлена благоухание.

Ник сидел в саду возле осыпавшего цвет куста жасмина и смотрел на пожелтевшие сморщенные лепестки в его изножии. Лепестки умерли, но еще издавали густое, чуть тошное от припаха тлена благоухание.

А что, если кончить все разом?.. – снова и, как всегда, без всякого внешнего толчка простучало в мозгу. – Слишком простой и легкий выход.

Сартр считал Землю адом какого-то иного мироздания. Мы знали другое бытие и расплачиваемся за содеянное там. Что же такого натворили они с Катей, если расплата оказалась столь непомерна? И какой смысл в расплате, раз наказуемому неведома его вина? Ад – это навечно, куда же девалась душа Кати? Сартр болтун. И ад, и рай – все на земле. Опричь – ничего. Расплачиваешься не за грехи, они ненаказуемы, а за любовь и счастье. Блаженство смертных ненавистно Богу-Абсурду, единственному хозяину земного бытия. А утроенный в христианстве Бог иудеев – зарационализированный поэтический вымысел.

Сколько раз прокручивал он свои бессильные мысли с усердием белки в колесе, но, как и рыжий неугомонный зверек, не продвинулся ни на шаг.

Оцепенение нашло на него, когда он похоронил Катю. Он наотрез отверг попытки полиции, чиновников всех мастей и доброхотов найти преступников и покарать их по строгости закона. «Я ничего не знаю. Ничего не видел. Сразу отключился. А когда пришел в себя, ничего не было». Он лгал, ибо хорошо знал главаря шайки, но ведь не было ни свидетелей, ни косвенных улик, а лишь это важно для суда. Да и есть ли кара за такое?.. Рядовые участники насилия его не интересовали, это не люди даже, так, пузыри земли, нежить, тупые механизмы зла. Другое дело, их главарь, вернее, наниматель: тут не было партнерства, сообщничества – игра одного, остальные – наемники.

А главаря он знал с отроческих лет, они вместе учились в колледже. Но Ник не признал старого знакомца, когда тот появился из садового вечернего сумрака через распахнутое окно в холле, где он играл на рояле, а Катя слушала, подперев голову рукой. Катина сосредоточенность относилась не к музыке, а к сумеречному часу, дарящему таинственным чувством отъединенности от всего мира, наделяющему бездонной глубиной простые слова: быть вдвоем.

Катя была равнодушна не только к музыке, но и к живописи, ко всем видам искусства, к серьезному размышлению. При этом она обладала художественным чувством, могла безукоризненно выстроить интерьер и составляла замечательно красивые букеты. В студенческие год Ник разрывался между музыкой и живописью, не в силах сделать окончательный выбор. Чему посвятить себя? Его роялю бурно аплодировала студенческая аудитория, он имел успех на выставке молодых художников-концептуалистов. Но появилась девушка с легкими волосами и далекой улыбкой, и Ник с дикарским ликованием забросил подальше ноты и кисти. Он сделал выбор, его истинным талантом оказалось любить Катю…

Для чего я все-таки живу? – в который раз спрашивал себя Ник. Чтобы мучиться?.. Нет, думать о Кате. Если я умру, некому будет думать о ней, сотрется последняя память о ее пребывании на земле. У нее нет ни родных, ни близких друзей, как и у меня самого, мы оба очень одинокие люди. Но мы не знали одиночества, наше сильное ощущение друг друга наполняло счастливой тяжестью каждую минуту, каждую подробность жизни…

Появилась служанка – большая краснолицая в хрустящем крахмалом фартуке – позвала его обедать. Он поблагодарил и отказался. Кусок не шел в пересохший рот. Он терял вес с каждым днем. Легкость обхудавшего тела ощущалась как ослабление связи с землей и была неприятна. Иногда ему казалось, что голодание без голодных мук – хитрый способ дезертирства, замена короткого волевого жеста трусливо щадящим истаиванием, растворением в пространстве. Думать об этом не хотелось. Он стал думать о служанке.

Когда Катя погибла, он рассчитал всю обслугу: горничную, кухарку, шофера, садовника, все они болезненно напоминали о Кате. Но он не остался один, пришла эта женщина и стала хозяйничать: убирать, готовить, подавать на стол, каждый вечер она вручала ему счет на произведенные расходы. У нее была одна странность: она тщательно убирала дом, вкусно, судя по запахам, готовила, пунктуально звала к столу властным голосом, но не повторяла приглашения, а, выждав с полчаса, убирала со стола до следующего, столь же тщетного зова. Наконец, Ник поинтересовался, откуда она взялась. Ее наняла Катя. Давно. На случай своей смерти. Значит, Катя не очень-то доверяла своему слабому сердцу, хотя даже в горячечном бреду не могла помыслить о такой кончине. Но откуда она могла знать, что он уволит всю прислугу и останется один? Безошибочность любящего сердца… И тут Нику показалось, что наконец-то прорвет запруду и настанет облегчение, которого он ждал, как пересохшее поле – дождя, но глаза остались сухи, лишь в горле что-то больно, режуще дернулось. «Ты будешь жрать, сволочь!» – сказалось в нем, будто в ответ еще не прозвучавшему велению.

Он тяжело поднялся с кресла, прошаркал в столовую и успел снять с блюда, уже уносимого на кухню, листик салата-латука. Он разжевал его, попытался проглотить, кашица застряла в горле. Ника вырвало.

Домосед, кабинетный человек, давно потерявший форму, Ник не был природным слабаком. В колледже, где плохо учили, спорт был поставлен высоко, все ребята во что-то играли: в футбол, бейсбол, баскетбол, теннис, сквош. Плавание, легкая атлетика, велосипед были обязательны, как и гольф. Еще будучи юниором, Ник входил запасным в сборную команду колледжа по футболу, неплохо держался на ринге. Но когда случилось нападение, он повел себя, как мокрая курица. Конечно, ему не справиться с четырьмя громилами, но ведь было чем ударить и вывести из строя одного-двоих. А это могло либо умерить пыл остальных, либо переориентировать внимание на Ника. А разделавшись с ним, они не стали бы задерживаться. У таких мерзавцев развит инстинкт самосохранения. Но он повел себя, как бесстрашный конторский служащий из комедийного фильма – пустил в ход свои жалкие кулаки. Его быстро угомонили ударом под живот, швырнули в кресло и привязали к спинке ремнями. Преступление творилось на его глазах, которые он не закрывал и не отводил. Он считал, что обязан все видеть, отвернуться – значило бы предать Катю. Теперь он понял, почему отцы, присутствующие на казни сыновей, не разрешают затыкать себе уши ватными тампонами, предохраняющими барабанные перепонки и психику от оглушительного электрического разряда. Ты дал жизнь несчастному, так оставайся с ним до самого конца, прими с громовым ударом его последнее содрогание. И он должен быть с Катей на всех путях, радостных и мучительных, счастливых и гибельных, чистых и грязных. Никакая грязь житейских дорог не может ее замарать, лишь бы она выдержала. Он кричал:

– Катя, я здесь!.. Катя, я с тобой!.. Только не умирай!.. Все пройдет!.. Только не умирай, любимая!..

Они мерзко издевались над беспомощным женским телом, кусали, царапали, щипали, ломали.

– Катя, не умирай! – просил человек, привязанный к креслу.

Особенно гнусен и безжалостен был вожак-садист с мрачным лицом киногероя сороковых.

После Ник с изумлением обнаружил у себя на теле синяки, царапины, даже кровоточащие раны. На нем воспроизвелись катины увечья. Он вспомнил о стигмах, кровавящих лбы, ладони и ступни фанатиков христовой веры. Можно так войти в муки того, кого любишь, что кровь выступит из твоего неповрежденного тела.

Когда все было кончено, его развязали. Откуда-то взялись силы, он легко поднял Катю с пола и отнес в спальню. Он положил ее на кровать и хотел принести… а что, он и сам не знал, но Катя не позволила, удержав его своей слабой рукой.

– Не уходи… Не надо… Ничего не надо…

Он примостился на краешке кровати и стал целовать ее лицо. Легкие милые руки легли ему на шею, он угадал попытку теснее сблизиться и, уже не боясь причинить добавочную боль, обнял ее крепко и стал целовать в шею, возле ушей, где щекотно, она всегда ежилась и смеялась, когда он так делал, но сейчас не ежилась и не смеялась. И снова он ощутил какое-то немощное усилие, она хотела целоваться в губы. Он помог ей, она вобрала в рот его губы, как это было в молодые годы, когда ими правила страсть. Он уже забыл, когда она так целовалась. Что это – очищение?.. Прощание?..

Он продолжал сжимать ее в руках и целовать, когда рот ее утратил влажный жар, а тело – упругость. Затем осторожно высвободился из кольца мертвых рук, прикрыл тело одеялом и вышел из спальни.

Он сам не знал, зачем вернулся в холл. Он смутно сознавал, что должен что-то сделать, куда-то звонить, кого-то вызывать, смерть всегда связана с суетой живых, но ему хотелось пробыть с Катей до утра, а уж потом отдать ее в руки служителей смерти.

В холле было прибрано, ни следа разора, а в кресле сидел человек, в котором Ник узнал главаря банды. Он видел узкое лицо, скульптурной лепки голову, гордо сидящую на широких, чуть покатых плечах, худой, сильный торс и длинные сплетенные ноги. Каким-то посторонним взглядом Ник оценивал его красоту, стать, строгую элегантность. Откуда-то ему знакомы эти темные удлиненные глаза, высокие, как у Марлен Дитрих, скулы и горький рот. Он знал этого монстра, знал, когда тот был еще человеком. Сидящий в кресле не стал дожидаться, когда в Нике проснется память.

– Неужели я так изменился? – спросил он глубоким, звучным голосом. – Колледж Эдвардса. Рой Вест. Чемпион в первом среднем. Правый защитник.

Ник молча смотрел на убийцу, бывшего однокашника и одноклубника, чье перетруженное дыхание он столько раз слышал рядом с собой на футбольном поле. Они не дружили в колледже, кроме футбола у них не было точек соприкосновения. Рой, выходец из очень богатой семьи, подчеркнуто интересовался только спортом и по праву считался спортивной гордостью колледжа. Его поведение было утверждением мужественности. Чемпион по всем статьям. Он не пил, не курил, не баловался травкой, но о его романах, драках, рискованных приключениях ходили легенды. Учился он с завидной легкостью, на отметки плевал, к профессорам относился на грани презрения. Его нарочитый антиинтеллектуализм был позой, в глубоком и цепком взгляде чувствовался насмешливый, недобрый ум. По окончании колледжа они не встречались. Изредка до Ника доходили отголоски каких-то скандалов, связанных с Роем, порой в газетах мелькали сообщения о его альпинистских рекордах и каких-то морских подвигах. Роскошная мужская жизнь продолжалась.

– Что тебе надо? – спросил Ник. – Здесь уже нечего взять. Ты убил ее… и меня.

– Мне хотелось кое-что узнать, – голос Роя звучал почти печально. – Вы лизались до последней минуты. Неужели тебе не было противно? От нее несло мужским потом, сивухой, секрецией, табаком, чужой грязью. Ты что – лишен брезгливости?

– Ты сумасшедший, – сказал Ник без всякого выражения, просто удостоверяя факт.

Рой злобно рассмеялся.

– Хороший способ оправдать собственное бессилие. Тебе не надо было жениться. Ты не мужчина. Неужели с моей женщиной было бы возможно такое?

– У тебя есть женщина? – удивился Ник. – Я думал, ты гомик. К тому же пассивный. Искусственные волосы на груди всегда подозрительны.

– Ну, ну, мели языком, баба. Я сумасшедший, к тому же мужская подстилка. Разве можно мстить такому?

– Мстить? – повторил Ник. – А зачем?

– Нет ничего прекраснее на свете, – серьезно и доверительно сказал Рой. – «Граф Монте-Кристо» – самая читаемая книга после Библии. Это поэма мести.

– «В поисках утраченного времени» и «Улисс» произвели на меня большее впечатление, – собственный голос Ник слышал, словно со стороны, и удивился спокойной разумности тона. – «Человек без свойств» и почти весь Достоевский тоже.

– Ты жалкий сноб. Во мне другая кровь. Тебя не интересует, почему все произошло?

– Нет, это не ново. Была команда Мейсона, были хладнокровные убийцы, размазавшие по стенам целую семью, о них писал Капоте. А ваша акция – неиспользованный дубль из «Механического апельсина». Ты мне неинтересен. Ну, убью я тебя, разве Катя вернется?

– А вдруг вернется? – за усмешкой чувствовалась серьезность. – Или вернется что-то другое, столь же важное. Или возникнет нечто совсем новое. Так, как сейчас, во всяком случае, не будет. Книга Дюма куда умнее, чем кажется. Она глядит в самую глубь. Нет ничего сильнее жажды мести и нет ничего лучше утоленной мести. Ты помнишь финал кубка колледжей двадцать лет назад?

– Нет, – равнодушно сказал Ник.

– Мы с тобой были юниорами, нас держали в запасе. Я играл лучше тебя, круче, резче, яростнее в схватках. У тебя были только верткость и быстрота, но тренер поставил тебя, когда выбили кувалду Юнгса. Это было несправедливо. Он не любил меня. Вернее, любил, но не по-тренерски. Он полез ко мне, когда я принимал душ, и получил коленом в пах. В результате играл ты. И когда вручали кубок, ты тянулся к нему своей перепачканной ручонкой.

– Зачем ты мелешь всю эту чушь?

– Сейчас поймешь. Ты ведь знаешь, что я из очень состоятельной семьи. Мне все шло к рукам, но у меня нет ни талантишки, как у тебя, ни просто склонности к чему-либо, чтобы чувствовать напряжение жизни. Только здоровье и деньги. Я тратил и то, и другое: взбирался на десятитысячники, облазил самые клаустрофобические пещеры, переплыл на спичечном коробке Индийский океан, но как-то случалось, что меня всегда опережали. И получали Христов гостинец, а я – несколько строчек в газетах. Мне это надоело.

Да и устал. Чтобы взять приз, мало хороших данных, смелости, тренировок, нужен тупой фанатизм. А я не фанатик. Пусть надрываются зашоренные. С меня хватит. Стало слишком много пустого времени – это скверно, да и обида – это еще хуже. Выпивка и бабы хорошо отупляют, но к первому у меня не лежит душа, второе быстро приелось. Нужно сопротивление, чтобы это забавляло, а бабы ложились раньше, чем я успевал почувствовать желание. Можешь себе представить, я, признанный супермен, оказался близким к самоубийству. Тут мне попался читанный и перечитанный «Граф Монте-Кристо», и я понял, чем заполнить время. Месть! К сожалению, меня не бросали в тюрьму, моего отца не заморили голодом, а мою невесту не увел соперник-доносчик, у меня были лишь мелкие обиды. Впрочем, тут все индивидуально. Для одного четыре года тюрьмы – пустяк, отдых, для Оскара Уайльда – разрушение личности. Ты, вот, слушаешь меня и что-то бурчишь, как обиженный ребенок, а я бы на твоем месте учинил кровавую бойню. Дело не в самой обиде, а в том, как ты ее ощущаешь. Я вспомнил все обиды и всех, кто меня обидел. И понял, что несчастлив, потому что не расквитался. Даже от самой маленькой подлости, которую тебе сделали, остается рубец на всю жизнь. Я не простил ни тренеру, ни тебе. Зачем ты тогда не отказался? Сейчас бы бренчал на рояле и лапал свою милашку.

Ник не заметил, как в руке у него оказались каминные щипцы.

– Спокойно, – сказал Рой. – Ты на прицеле.

Карман его твидового пиджака, в котором он держал правую руку, оттопыривался стволом пистолета. Ник не успеет ударить, Рой выстрелит раньше и не промахнется. Вот и хорошо… И тут он обнаружил, что его не устраивает такой конец. Что-то изменилось после их разговора, он еще не знал что, но умирать ему было рано.

Ник бросил щипцы, Рой вынул руку из кармана.

– Совет для дебютантов: не надо начинать того, что не можешь довести до конца, – сказал он.

– Ты хочешь, чтобы я за тобой поохотился? – спросил Ник. – Хочешь поперчить пресную жизнь?

– Да куда тебе! Серьезные люди пытались!.. – Рой махнул рукой.

– Так ты грозен?

– Да. Тренера я раздавил, как клопа, он был мне просто гадок. Ты – другое дело. Тебя я ненавижу. И не за футбольный матч, а за это вот гнездышко любви. За ваши слюнявые нежности посреди общего дерьма. Знаешь на что они похожи? На любовь в общественной уборной.

– Как странно!.. Ты, оказывается, начитанный. Говоришь все время раскавыченными цитатами. Я уже поймал Эберса, Фолкнера, Селина и австралийца – забыл фамилию. Ты и сам весь – большая раскавыченная цитата, надерганная из разных книг и старых фильмов. Ты говоришь – месть. Кому мстить? Ты – фальшак, подделка. А твои подручные – просто мразь, уголовщина. В том, что ты делаешь, нет глубины, психологии, а без этого все неинтересно. Клиника, а не душевная жизнь. Твой инфантильный садизм скучен. Правда, есть еще что-то, чего я не улавливаю, но твердо знаю, ты фикция, тебя нет. Ты играешь какую-то роль не только сейчас, всегда, как очнулся в мир, и с нею не справляешься.

– Напрасно тратишь силы, – сказал, осклабясь, Рой, но было видно, что он взбешен. – Я тебя не кокну. Хочу, чтобы ты еще помучился. А станет невмоготу, валяй сам. Представляю, как это будет. Ты из тех убогих, у которых никогда ничего не получается. Будешь вешаться – лопнет веревка, попробуешь отравиться – вырвет, выбросишься в окно – попадешь на парусиновый тент, будешь стреляться – промахнешься. Советую комбинированный способ: принять снотворное в гараже и включить мотор. Ляжешь баиньки и не проснешься. Неплохо – снотворное, удавка и ток от сети. Некоторые предпочитают вскрыть вены в горячей воде, но помни, у Сенеки это не получилось.

– Я запомню, – сказал Ник, чувствуя, как наваливается усталость и духота, этот человек вытеснил из комнаты весь воздух. – А теперь тебе лучше уйти. Представление окончено. Или я все-таки попытаюсь тебя убить, ты выстрелишь, и кончилась игра.

– Ты прав, – Рой ловко выдернул из кресла свое длинное тело. – Не взыщи, если что не так.

– Бедный человек, – сказал Ник.

Но каким бедным человеком стал он сам, когда вернулся в спальню, увидел мертвую Катю и понял, что это навсегда.

А потом?.. Долгое неопрятное страдание, от которого он в короткий миг просветления попытался спрятаться в психиатрическую клинику. Он не ждал, что ему вернут душу с помощью электричества (он заразился от Роя цитатной болезнью) и шарлатанских пассов, но надеялся, что хотя бы снимут шок, «размочат» спекшееся нутро. Не сняли, не размочили. Его держали в каком-то полусне на искусственном питании. Однажды он выплюнул таблетки, вернулся в явь и бежал из клиники. Дома все пошло по-прежнему, но сегодня он совершил героический поступок: взял в рот и разжевал листик салата. Завтра он его проглотит. Послезавтра выпьет глоток бульона. Он научится есть, научится пить, прогонит эту отвратительную сушь и вступит вновь во владение своим телом. Так все и сталось…

Наступивший период жизни он сам называл «животное существование». Он ел, пил, спал, плавал в бассейне, делал по утрам зарядку и без устали накачивал мышцы, сам не зная, зачем. Может, ему опостылел вид своего рано одряблевшего тела, мышечная слабость, боли в суставах. Отвратительная сухость, поразившая его глаза и гортань, прошла.

Во время этих изнурительных упражнений мозг отключался, и, будь воля Ника, он бы не включал его никогда. Но возвращалось сознание, с ним – память и лютая тоска. Ник совершал странные поступки: однажды собрал самым тщательным образом два дорожных чемодана, не забыв ни смокинга, ни костюма для гольфа, ни бритвенного прибора, ни туалетных принадлежностей, ни галстуков и шейных платков, ни обуви на любую погоду, ни рожка для надевания ботинок, ни медикаментов, даже приборчик от комаров положил. А собрав и затянув ремни, вдруг понял, что ехать ему некуда, потому что всюду потащится за ним его тоска. Но какой-то дорожный зуд остался – неясная надежда, что где-то есть заветное место, способное дать ему забытье. Он не знал, где оно находится, порой казалось, что совсем недалеко, он уже бывал там, не догадываясь о важности и спасительности для себя этого места, но сознательно отыскать его невозможно, надо угадать. Теперь он каждый вечер совершал длительные автомобильные поездки, без цели и выбора, то по наитию сворачивая с дороги на дорогу, то кружа вокруг одной точки, то совершая дальние броски в неизвестную местность.

Это было хорошее отключение: следить за дорогой, обгонять попутные машины, разъезжаться со встречными, если он ехал не по магистрали; пускать дворники, чтобы расчищать лобовое стекло от трупов летучей нечисти; включать подфарники, когда воздух становился сумрачно лилов, и фары, когда вечер окончательно побеждал цеплявшийся за облака закат; ловить в конус света зайца, улепетывавшего во все лопатки прямо по лучу и бессильного свернуть в сторону, он выключал свет – и заяц мгновенно исчезал; порой о стекло разбивалась, впечатав в него слюдяную хрупь крылышек, большая стрекоза или белогрудая ласточка, это нельзя было предотвратить. Его опустевшая душа механически вбирала мелкие подробности жизни, которые прежде проскальзывали мимо внимания.

Когда же ночная тьма завладевала простором, и он оставался в узком световом коридоре, проложенном сквозь непроглядную черноту, на душу наваливалось сиротство, хотелось скорее вернуться домой и оглушить себя снотворным.

Хотя Ник и не выбирал маршрут, об одном следовало позаботиться: ехать только туда, где он никогда не бывал вместе с Катей. При ее способности населять собой окружающее, требовалась сугубая осмотрительность, чтобы не нарваться на магнолию – Катю, ограду – Катю, речную излуку – Катю, дорожный знак – Катю. Она могла прикинуться, кем и чем угодно: старой, свалявшейся в огромный войлочный клуб, лужайкой, заросшей клевером, аистом на крыше, голосом кукушки, запахом лесного погорелья. Но она вела честную игру и никогда не посягала на чуждое ей пространство. Надо было скорее проскочить поселок и ближние окрестности, пропитанные Катей, дальше можно и расслабиться, хотя опасность оставалась: вдруг возникшая в незнакомом пейзаже Катя обнаруживала его забывчивость – когда-то, невесть почему, они соприкоснулись с этим местом.

Ему нередко случалось сбиваться с дороги, но в этот раз он заблудился основательно и понятия не имел, что за глухие каменные ограды потянулись вдруг по обе стороны узкого шоссе. За этими оградами не проглядывалось жилья, лишь печальные темные деревья сплетали свои ветви над прямым обрезом каменных загорож. Если там и были дома, то они находились в глубине участков, не обнаруживая себя в сумеречном затишье ни светом, ни голосами жизни. Ник пожалел об оставившей его впечатлительности: как хорошо, когда дневную, отвыкшую от тайны душу пронизывает мистической жутью. Но он не испытал даже естественной тревоги заблудившегося человека. Какая ему разница, куда ехать? Каждая дорого куда-то ведет, в конце концов, и эта пустынная дорога приведет его туда, где все рассекретится.

Дорога шла под уклон, он скинул скорость и тихо катил по инерции между двумя глухими оградами. Был тот час меж закатом и ночью, который особенно труден страдающим куриной слепотой: теряется представление о том, что близко, что далеко, мир утрачивает перспективу, становится плоским. Зажженные фары в этот час не улучшают видимости и лучше переждать, пока наступит ночь. Ник обычно так и делал, но в этой пустынности ему нечего было опасаться. Даже лось не выйдет на дорогу, отрезанную от остального пространства бесконечными заборами.

Появившаяся из-за ограды по ходу его движения фигура была так нереальна, что Ник принял ее за игру собственного воображения и сбитого с прицела взгляда. Но вскоре он убедился, что человек, перелезший через забор и мягко спрыгнувший на землю, – явь. Незнакомец одолел глубокий кювет, выпрямился и бодро зашагал вперед. Он не обратил внимания на машину Ника или не заметил ее.

Тут он опять превратился в продукт куриной слепоты, ибо в призрачном свете порвавшего с днем и не обретшего вечера часа обернулся Роем.

Какая чушь! Что тут Рою делать? И что вообще тут делал этот человек? Порядочные люди не уходят из гостей через забор. Но это вполне в духе таких негодяев, как Рой. Совершив очередную мерзость, он бежал. К тому же, это темное двусмысленное место как нельзя лучше Рою. За такими заборами должно скрываться зло. И все-таки я галлюцинирую. Отчего-то рухнул тот бессознательный запрет, который был наложен на мысли о Рое. Как хорошо, что он был изгнан из моего сознания, я еще не готов к тому, чтобы думать о нем. Надо взять себя в руки и скинуть это наваждение.

В следующее мгновение он включил мотор и послал машину вперед. Мотор турбо мощно набрал скорость, и в считанные секунды Ник настиг человека, осветил его фарами, заставив обернуться, и ударом бампера по голеням поверг на землю. Рой упал навзничь, но сразу вскочил – и получил новый удар. «Ты можешь его добить. Успокойся!» – приказал себе Ник. Совет был дан вовремя. Рой выхватил пистолет. Ник хорошо рассчитал наезд, выбив пистолет из руки Роя, оглушив его, но не изувечив. Он выскочил, подобрал пистолет, перенес Роя в машину и связал ему руки. Почему-то сразу вспомнился путь, приведший его сюда. Ник круто развернулся…

Он привез Роя к себе на виллу. Развязал ему руки. Каждое прикосновение к ненавистной плоти отзывалось в нем вздрогом отвращения. По счастью, тащить Роя не пришлось, кости голеней были целы, и он доковылял сам с помощью двух палок. Они оказались в холле, там, где свершилось преступление.

– Тут все по-старому, – заметил Рой, плюхаясь в кресло.

– Нет, – возразил Ник. – Тут все стало другим.

– По-моему, ничего не изменилось. У меня хорошая зрительная память.

– Нет Кати, – сказал Ник.

Рой хлопнул себя ладонью по лбу.

– Ну, конечно! Совсем из головы вон!

«Он хочет разозлить меня. Надеюсь, ему это не удастся». Ника не удивило самообладание Роя, будто не было сцены на дороге, тяжелых ушибов, раны на голове, он вел себя, как любезный, слегка рассеянный гость – не заметил отсутствия хозяйки дома. Но именно так и должен вести себя этот супермен. Поразило другое – резкая перемена в его облике. Невероятно, что человек мог так измениться за несколько месяцев. Он стал еще красивее, но утончившаяся красота его желтоватого матового лица отдавала тяжелым нездоровьем. А вдруг у него рак? – испугался Ник. – Тогда он ускользнул от меня. Нельзя ничего сделать обреченному, разве ускорить неизбежную развязку. Но это не кара, а милость. Он должен был и тут взять надо мной верх, этот удачливый мерзавец. Мне ничего не остается, как вызвать скорую помощь и отправить его в госпиталь. И носить ему туда цветы, пока он не освободит мир от своего присутствия.

– Что ты уставился на меня? – спросил Рой. – Дал бы лучше выпить.

– Обойдешься и так. Что с тобой? Ты болен?

– Не так, как ты думаешь. Физически я здоров. Здоровее, чем был. Просто мне все смертельно надоело.

– Судя по сегодняшней встрече, не все.

– Ах, ты об этом!.. – в улыбке Роя проглянуло самодовольство. – Надо хоть как-то разгонять свою скуку. Понимаешь, я до конца износил свой земной образ.

– Это цитата? – спросил Ник, а сам подумал, что за высокопарностью может скрываться простая и грубая правда.

– Не знаю, – отмахнулся Рой. – Да это и неважно. А ты понял, что со мной ничего нельзя сделать?

– Я понял совсем другое. Ты так же незащищен, как все мы. Я мог забить тебя насмерть бампером, мог разутюжить колесами. А это больно.

– Подумаешь! Физическая боль – чушь. Кроме того, у людей разная чувствительность. Первые христиане, раздираемые львами на арене, не мучились так ужасно, как это представляется нам. У них была, как у всех людей того времени, слоновья кожа. Я тоже малочувствителен к боли, сам видишь. А кроме того, существует болевой барьер, за которым боль пропадает. Забить машиной – эка невидаль! Китайцы – молодцы, придумали «воловью жилку». Я видел в Сингапуре, в музее китайских пыток.

– Что за жилка?

– Натягивают жилу, голого человека усаживают на нее верхом и возят взад-вперед. Пока не перепиливают пополам. Хочешь попробовать?

– А ты фанфарон! – Ник понимал, что буксует. Он не был готов к встрече, не знал, что делать с пленником, доставшимся ему слишком рано.

– Нет. Просто мне надоело жить. Если ты не прикончишь меня, останется самоубийство. Унылый и пошлый способ ухода из жизни. Но что делать? Хорошей войны сейчас нет, сложить голову на местной частной разборке вонючих властолюбцев – унизительно. Все прочие смертельные опасности я перепробовал и остался жив. К тому же это слишком утомительно, у меня уже не те годы.

– Так что же мне с тобой делать? – растерянно спросил Ник.

– Просто не знаю, что посоветовать. Видимо, как это ни плоско, остаются физические муки. Я понимаю, что тебя это не удовлетворяет. «Зубная боль в сердце» – закавычено Гейне – страшнее всех телесных уязвлений. Но и тут есть нюансы. Причиненная тебе самому боль не так страшна, как страдания любимого человека. Не мне тебя учить. Тут я безнадежен – ни жены, ни любимой, ни родителей, ни близких родственников… впрочем, не уверен, что кого-то волнуют страдания близких родственников.

– Что ты так разболтался? – перебил Ник. – У тебя жар или ты трусишь?

– Ну, трусость – это по твоей части, – растягивая слова, произнес Рой и, как бы восстанавливая в памяти недавнее прошлое, устремил взгляд к тому месту, где корчилась на полу Катя.

На мгновение Ник с телесной реальностью увидел Катю и Роя, и всех тех мужчин, и себя, связанного, в кресле.

– Сволочь! – он выхватил пистолет, который нашел у Роя, и выстрелил ему в пах.

Пуля угодила в ляжку, в ее мясистую часть, полную крови. На серых фланелевых брюках выступило и стало быстро увеличиваться темное пятно.

– Ты чуть не прикончил своего ровесника, – ровным голосом сказал Рой и, собрав ткань в кулак, стал отжимать кровь. – Я тебе тут все перепачкаю.

Ник швырнул пистолет на стол и отошел к окну. В колледже их учили, что у хорошего писателя пейзаж не бывает нейтрален к действию и всегда соответствует душевному состоянию героев. Сад за окном не знал этого правила: освещенный полной луной, он являл наивную открыточную прелесть прошлого века. Весь серебряный, трепещущий, чего-то нашептывающий, глуповатый в своей олеографической старательности, он не замечал злых человеческих игр.

Когда Ник обернулся, в лицо ему уставилось черное отверстие дула.

– Никогда не начинай того, что не можешь довести до конца. Ты забыл это правило?

И защелкал курок.

Приятно видеть растерянность на лице такого тренированного бандюги, как Рой. Он попался на дешевый трюк, потому что слишком презирал Ника. И выдал свою настоящую суть, которую довольно убедительно скрывал под маской разочарованного денди, пресытившегося и подведшего итоги. При этом он не все врал, были в нем и усталость, и неудовлетворенность, и даже какой-то более серьезный ущерб, что отнюдь не мешало желанию пожить еще и выбрать финал по своему вкусу, без посторонней помощи.

– Дерьмо! – и Рой швырнул пистолет в Ника.

Он промахнулся. Ник подобрал пистолет и вложил в обойму пули, которые вынул еще на дороге.

– А ты себя выдал. Хочется жить, зверски хочется, несмотря на опустошенность, зевотную скуку и нытье. А раз так, я тебя достану.

Ник снял телефонную трубку, набрал номер.

– Госпиталь? Пришлите скорую помощь в Менори-хауз. Дорожное происшествие и пулевое ранение. Я подобрал потерпевшего на шоссе…

Рой открыл глаза, вернее, разлепил их, будто они были смазаны клеем. Потрогав веки и ресницы, убедился, что никакого клея нет, глаза мокры и слиплись от слез, словно он плакал во сне. Он не помнил ни сна, ни слез, как не помнил, почему опять оказался в госпитальной палате. Он хорошо помнил встречу с Ником на дороге, их разговор в доме, ранение, недолгое пребывание в больнице – на нем все зарастало, как на собаке, помнил и поездку в горы для восстановления сил, и решение покончить с Ником, и отданные на этот счет распоряжения, а вот дальше был провал, подобный временной смерти, и опамятование в новой больничной палате. Необычной, странной палате – с ярко-голубым потолком. Не бывает в больницах ярко-голубых потолков, только белые. Были и другие странности: отсутствие окон, пол из длинных дубовых, покрытых лаком досок, большое настенное зеркало в резной раме в дальнем углы палаты. А вот кровать, ночной столик, коврик под ноги были стандартными.

Рой пошевелился, чтобы почувствовать свое тело, оно было при нем. Он поочередно напряг мускулы рук, ног, груди, живота и ощутил их ответ: проверил, выгнувшись, целость позвоночника и обнаружил, что привязан к кровати и не может ни сесть, ни встать. Он даже приподняться толком не мог, резиновая привязь возвращала его в лежачее положение.

Рой не страдал клаустрофобией, иначе не мог бы лазать по пещерам, но сейчас почувствовал дискомфорт сродни боязни замкнутого пространства – невозможность принять желаемую позу создавала ощущение безвыходности. Да и вообще ему было нестерпимо всякое насилие. Рой громко заорал и выругался. То ли он отвык от своего голоса, то ли причина в акустике, но голос изменился, звучал на тон выше, словно бы помолодел.

Его вопль был услышан. В палату скользнул крошечный человечек весь в белом: от колпачка на голове до туфелек из мягкой кожи. Он был ростом с десятилетнего мальчика, но широкоплечий, с изморщиненным желтым личиком – вьетнамец, таиландец? Он что-то зачирикал тонким успокаивающим голоском, в угодливой улыбке обнажились торчащие вперед кариозные зубы, а черные, без белков узкие глаза смотрели мрачно и цепко.

Объясниться с ним оказалось делом безнадежным, он не знал ни слова по-английски, равно по-французски, по-испански и по-немецки. Несколько случайно застрявших в памяти арабских, китайских и японских слов тоже ушли в пустоту, человечек знал лишь свой воробьиный язык. Рой пытался объяснить жестами, чтобы его освободили, дергал резиновый пояс, которым был приторочен к кровати, показывал пальцами, что хочет ходить. Крошка-санитар опять что-то прочирикал и, пятясь, отвешивая поклоны, вышел из палаты.

Его ретирада сопровождалась непристойной бранью Роя. Задравшийся случайно рукав пижамы обнажил руку, поразившую его до немоты. Его мощная, с глубоким рельефом мышц рука превратилась в хилую плеть, худая, нежная, с голубыми прожилками под тонкой кожей, с длинными изящными пальцами и миндалевидными ногтями, она не могла принадлежать ему. Он лихорадочно задрал другой рукав, эта рука была под стать первой. Что они с ним сделали? Он поднес ладони к лицу, его щеки были шелковисто гладким – нет такой бритвы, чтобы брила так чисто, – чуть впалыми и нежными. Машинально ощупывая голову, он обнаружил, что оброс длинными мягкими волосами. Все более испуганный и недоумевающий, Рой продолжал знакомиться с собой на ощупь, его руки проникли за пазуху, и две плотные, тугие выпуклости заполнили ладони – женская грудь! Рой закричал, заметался.

Ремень мешал ему дотянуться до нижней половины туловища, но и так все было ясно: его превратили в женщину. Теперь он узнавал и ярко-голубой потолок, и зеркало в резной раме, он находился на вилле Ника, в столь хорошо знакомом ему холле. Вот в чем заключалась подлая месть Ника. И это так просто! Гормональные препараты умягчают кожу, сводят волосы на теле, стимулируют быстрый рост грудной железы. Куда более сложна и ответственна операция по окончательной смене пола. Сложна и дорога, вот почему травести потеснили проституток в больших городах: бедным южноамериканским парням не просто собрать нужную сумму на операцию. В данном случае с этим не было хлопот. Оставлять его в роли травести бессмысленно, тогда ему не закрыто возвращение к своему естественному полу. Нет, вся суть замысленного и осуществленного Ником – убить в нем мужчину.

Он недооценил этого мозгляка. Не исключено, что Ник перекупил тех людей, которых нанял Рой для его ликвидации. Скупой платит вдвойне. Рой никогда не жалел денег на свои утехи и прихоти. Но тут он поскупился из-за презрения к Нику. В последнее время у него пропал вкус к жизни, ему все надоело. Конечно, не до такой степени, как он вкручивал Нику, силясь вырваться из капкана, но большая доля истины в его словах была. Конечно, он не думал о самоубийстве, этого еще не хватало – уничтожить такой человеческий экземпляр, когда всякие ничтожества обжираются жизнью, но просыпаясь утром, он с отвращением думал о предстоящем дне.

А Ник хорош! Человек искусства, тонкая натура. Каким коварством, какой изощренной злобой надо обладать, чтобы придумать такую месть, устроить из своего дома тайный госпиталь, нанять желтомордых коротышек, не знающих ни одного слова на человеческом языке, но наверняка владеющих гнусными приемами восточных единоборств. Попробуй, врежь такому малышу, он из тебя котлету сделает. Рой как-то забыл, что Ник был очень богатым человеком. Он жил неброско, тускло не по бедности или скупости – по отсутствию интереса ко всякому шуму и блеску, а на банковском счету имел более чем достаточно. Этого не следовало забывать. Слабая душа, глаза на мокром месте, – и лучший мужчина страны превращен в бабу. Как случилось, что его не хватились, не кинулись на розыски?.. Эта вилла не затеряна в дремучих лесах, недоступных горных ущельях, она на виду, стоит посреди фешенебельного пригорода. Неужели и полиция куплена? А может, никто и внимания не обратил на его отсутствие? Кому он, собственно говоря, интересен, а тем паче, нужен? О прежних его подвигах забыли, новые были хорошо засекречены. Наемники, которыми он пользовался, делали свое дело, ничуть не интересуясь личностью работодателя, слуги приучены были к его внезапным исчезновениям, друзей у него не было, подруг тоже, лишь дорогостоящие половые автоматы. Как непрочно человеческое бытие, как незащищен человек в мире, как равнодушны окружающие!..

Ему не хватало воздуха. Сердце ломилось вон из грудной клетки, стучало в висках, кровь пушечно била в барабанные перепонки. Рука его невольно потянулась к мечущемуся за ребрами зверьку и наткнулась на тугой холм. Рой унизился до шакальего с подвизгом взвоя, он едва удержал слезы. «Хватит истерик! – приказал он себе. – Настоящий мужчина должен уметь проигрывать. Мужчина!..» Задушенное рыдание вырвалось из Роя конским храпом.

И все-таки он справился с собой. За ним наверняка наблюдали, нечего давать негодяям пищу для торжества. Лишь бы выйти отсюда и стать хозяином своей жизни. Он сумеет распорядиться оставшимися возможностями: разделаться с Ником и прикончить бабу, похитившую его прекрасное тело.

Наладив дыхание, Рой отыскал глазами кнопку электрического звонка и вызвал обслугу. Немедленно явились два санитара: знакомый коротышка и другой косоглазый, чуть повыше и поплечистей.

Рой попросил жестами освободить его. Косоглазые, явив завидную понятливость, немедля развязали его, придвинули алюминиевое сооружение на колесиках, служащее костылем, и мгновенно скрылись. Рой оценил их предусмотрительность. Рванувшись с кровати, он чуть не грохнулся на пол при первом же шаге. Он ослабел от долгого лежания, к тому же его новые ноги не отличались устойчивостью. Он опустился на кровать, перевел дыхание, после чего повторил попытку. Несколько секунд он стоял, ухватившись за поручень костыля, его шатало. Потом двинул вперед костыль и подшаркнул к нему. Он передвигался к зеркалу с частыми остановками, как пригородный поезд. На последней остановке – это было обтянутое белой кожей кресло – он снял пижаму и к зеркалу притащился голым.

Он боялся первого взгляда, боялся шока. Но шока не было, ибо он не узнал своего отражения и улыбнулся прекрасной обнаженной женщине, смотревшей на него из сумеречной глубины старинного зеркала. На губах его вертелся пошлый комплимент «Вы посланы за все мои страдания», но тут он понял, что эта женщина – он сам, Рой Вест, единственный и неповторимый. Он выпустил костыль и рухнул на пол. Снизу зеркало было пустым, оно отражало противоположную стену, но стоит подняться, нагая незнакомка вновь населит резную раму.

Он подполз к стене и, раскачавшись, из всех сил вломил лоб в стену. От такого удара должен был расколоться череп, а он даже не почувствовал боли – под слоем масляно-клеевой краски стены обиты мягкими упругими матами. Ник предусмотрел даже попытку самоубийства. Тут же возле него оказались два санитара. Рой сделал инстинктивное движение прикрыться, но обнаружил, что санитары – женщины, коротенькие, желтолицые и косоглазые. Ник щадил его женскую стыдливость. В бешенстве Рой пнул одну из санитарок ногой в живот, она согнулась пополам, будто отвесила церемонный восточный поклон. Рой хотел врезать ее напарнице, но в палату уже вбежал коренасты санитар. Несколько коротких, очень болезненных ударов по предплечьям, голеням, шее, и Роя, будто мешок с отрубями, перенесли на кровать.

– Подлец! – крикнул Рой. – Бить женщину!.. – И, услышав как бы со стороны свои слова, потерял сознание…

Очнувшись, Рой не почувствовал ушибов, умели бить эти недочеловечки – до очумения больно, но без следов и последствий. Он лежал под одеялом обнаженный. Стараясь не прикасаться к себе – омерзительна гладкая кожа и слабые мышцы – он слез с кровати и с помощью костыля подковылял к зеркалу. Была мучительная и неодолимая потребность смотреть на себя. Он не просто смотрел, а прикидывал, можно ли вернуть этой плоти мужскую суть и стать. У зеркального отражения были довольно широкие плечи, тонкая талия, узкие бедра, длинные с крепкими икрами ноги, будто созданные для рекламы чулок. Особенно удручал Роя круглый, соблазнительный зад. В бронзовых аргентинских травести, которыми он любовался на набережной возле казино, сохранялось что-то двусмысленное, сквозь подчеркнутую женственность проглядывал мальчишеский острый угол, здесь же царила плавная, чисто женская линия. Женщина, бывшая когда-то Роем, опустилась на пол. Она сидела, свесив голову, и уже не видела в зеркале тающую боттичеллиеву красоту своего лица, обрамленного длинными прямыми прядями, совершенно скульптурного тела и ненавидела свой благородный облик сильнее, чем злейшего врага.

В ближайшие дни он не мог ни о чем думать, кроме мести Нику. Его поразило, что Ник куда менее уязвим, чем был он сам в пору своей силы. Ник все потерял, единственное, что привязывало его к жизни, месть – он осуществил. Пытать полумертвеца не соблазнительно, добить – значит сделать жест милосердия. Превратить его в бабу – плагиат, да он и не заметит. Скорее всего, сам уйдет из жизни, погаснет, как выгоревшая свеча.

Впоследствии Рой не раз пытался вспомнить, как началось его срастание с новой сутью. У него появилась привычка каждое утро, едва проснувшись, спешить к зеркалу, как будто ждал, что наваждение кончится – и на него глянет прежний Рой. Но только сказочное зеркало может показать то, чего нет. Однажды он поймал себя на том, что не только без отвращения, но даже с некоторым удовольствием глядит на свое отражение. Он должен был признать, что его женский образ совершеннее мужского. Он был хорош по-мужски, но в Голливуде можно найти и получше, теперь же – стал чудом. И однажды он испытал нечто вроде вожделения к тому существу, которое печально глядело на него из зеркала и вдруг улыбнулось, и родился свет, как на второй день творения.

И тогда пришло открытие, которому он боялся поверить, так неожиданно и прекрасно оно было: ему вернули его истинную, отнятую еще во чреве матери суть. Он был задуман женщиной, если зарождению человеческого существа предшествует чья-то задумка, и обречен нести чуждую мужскую оболочку, совершать мужские поступки, самоутверждаться в своей мнимой мужской сути, в которую не верило всеведущее подсознание. Он делал несчастными других, потому что сам был несчастен, и чем старше становился, тем несчастнее. Он не виноват в том, что творил. Его бессердечие, жестокость, отсутствие великодушия, вся лихая, забубенная жизнь были отзывом на то насилие, которое совершила над ним природа. Он не отвечает за свое прошлое, бездарный человек его судьбы уничтожен.

Рой ликовал. Какое счастье, что моим смертельным врагом оказался простодушный, неиспорченный Ник. Вот что значит художник, человек искусства! Другой бы всадил пулю – и вся недолга. Правда, есть и моя доля в его невероятной выдумке. Я надоумил его, что физические страдания – ничто, и лишь нравственные муки ужасны. И это не высокопарное пустословие, если наличествует нравственность. Но душевные муки может испытывать и безнравственный человек. Он видел мою прущую из всех пор мужественность и нашел – так ему казалось – самый верный и страшный способ наказания: превратить меня в свою противоположность. Но такие, как Ник, обречены во всем и всегда на неудачу. Переведя меня из мужского в женский род, он открыл мое настоящее существо. Все томление, разочарование, утрата вкуса к жизни шли от того, что я больше не мог находиться в маскарадном образе, но мне и в голову не приходило, что я перевертень. У меня никогда не было гомосексуальных наклонностей, я любил женщин… я никогда их не любил, но успокаивал с ними свою плоть. Как жаль, что столько времени потеряно! Надо хорошо использовать оставшееся, не терять ни дня. А сейчас главное, не выдать себя. Боже упаси, чтобы Ник догадался о своем фиаско. Хватит его недооценивать, он неудачник, но неудачник с выдумкой и упорством. Подавленность на грани психического срыва – вот моя маска. Интересно, захочет ли он увидеть меня с глазу на глаз, чтобы насладиться своим мнимым триумфом? Будет трудно не расхохотаться ему в лицо. Но я обязан выдержать этот искус…

Как богата и неисчерпаема жизнь! Ведь Рою казалось, что он все испытал, все пережил, до дна иссушил свою бочку. Ему все омерзело. Еще бы не омерзеть: изящную, очаровательную, хрупкую… ну, не слишком хрупкую, какая-то крепость досталась по наследству – женщину заставили играть роль звероподобного кинозлодея. Начинается новая и настоящая жизнь, только бы не споткнуться на пороге.

Но все обошлось на редкость легко. Ник не пожелал проститься со своим пленником, но, покидая виллу, тот чувствовал лопатками провожающий его взгляд.

Надо убираться подальше от цепкого взгляда Ника. Этот Пигмалион никогда не влюбиться в свою Галатею, скорее, захочет свернуть ей шею. А мне надо жить и жить. И, прежде всего, сменить имя. Мне нравится имя Грейс, а фамилию я возьму для прикрытия самую банальную – Смит. Уже потом бывший Рой вспомнил, что, дав себе женское имя, он стал думать о себе как о женщине. Превращение завершилось.

Никто не провожал новоявленную Грейс Смит к такси, поджидавшему у входа. Вилла словно вымерла.

– Вам куда, мадам? – спросил негр-шофер.

– В страну счастья, – сеясь, ответила пассажирка.

Ник, действительно следивший за отъездом Галатеи, с острым интересом наблюдал ее походку, движения, решительный жест, каким она распахнула дверцу такси, взгляд, брошенный на белозубого молодого шофера, и победную улыбку, расцветшую на губах.

– Одним мерзавцем стало меньше, – прошептал он, – одной блядью больше…

Ник не ошибся в прогнозе. Весь азарт, который неведующий своего истинного естества Рой растрачивал на опасные, а то и преступные мужские игры, был брошен на утоление истосковавшейся, загнанной в подполье женственности.

Грейс Смит начала свою яркую деятельность в Лиме и продолжала во всех крупнейших городах Южной Америки. Она избрала этот богатый возможностями, но все же окраинный континент, потому что опасалась Ника. Хоть она и спряталась под незнакомым ему именем – береженого Бог бережет. Ник не должен знать о возрождении раздавленного им человека.

Грейс широко расходовала себя. Романы перемежались со случайными, но всегда бурными связями, тихие радости были не в натуре страстной, требовательной, капризной, неверной и ненасытной красавицы. Соединение и разрыв доставляли ей равное наслаждение. Ей нравилось выпотрошить любовника и физически, и морально, а потом бросить каким-нибудь эффектным и унизительным способом. Одному юноше из семьи аргентинских скотопромышленников это стоило жизни. Грейс была его первой женщиной и, когда разомкнулось объятие, длившееся целую неделю, он застрелился. Она же отнеслась к его гибели равнодушно: одним блудливым молодым котом стало меньше.

Грейс сознавала, что к ней перешли некоторые черты Роя: смелость, широта, безудержность, здоровый цинизм, но, растворенные в стихии женственности, эти качества утратили грубость, напротив, придавали блеск ее очарованию.

Мужчин удивляло – иных возмущало и оскорбляло, других радовало, – что Грейс не принимает подарков, даже самых малых знаков внимания, никогда не позволяет платить за себя в ресторанах, кафе и на всевозможных увеселениях, но охотно платит за других. Ее распутство было бескорыстным, и выбор всегда принадлежал ей. Не ее брали, а она брала. Это ранило мужскую гордость – в тех, разумеется, случаях, когда гордость наличествовала, – но приходилось смиряться, Грейс диктовала условия.

Где бы Грейс ни появлялась, она сразу закручивала вокруг себя вихрь страсти, соперничества, ревности, интриг. Среди тех, кто попадал в зону ее магического воздействия, случались люди значительные, уважаемые, с высокой и прочной репутацией. Грейс не меняла ради них своей пренебрежительной повадки. Она могла испытывать увлечение, всегда разделяла страсть, но даже тени привязанности, а тем паче, уважения к своим любовникам не чувствовала. Для этого она слишком хорошо видела, что у них под пластроном, жилеткой или джинсовой тканью. А была у всех одна и та же смесь, хотя и в разных дозировках, из алчности, похотливости, гонора и трусости. Каждый был способен на преступление и если удерживался от него, то не из соображений морали, а по робости. Можно сказать: каждому хотелось быть Роем, да кишка тонка. В одной пьесе Елена Прекрасная говорила, что трет о себя мужчин, как пемзу. На это они годились.

Вращаясь в высшем обществе южноамериканских столиц, Грейс любила опускаться на самое дно. Делала она это с предельной осторожностью, никому в голову не вспало, что, покинув какой-нибудь раут, посольский прием или дружескую пирушку в фешенебельном ресторане, усталая, с трудом размыкающая веки Грейс отправлялась в отель лишь для того, чтобы переодеться и смыть косметику, после чего закатывалась в портовый кабачок.

Там она пила дешевое красное вино, а остаток ночи проводила в грязной гостинице с каким-нибудь матросом или пропахшим ворванью рыбаком. И ускользала утром, когда истомленный партнер еще дрыхнет, смердя перегаром, и не забывала, такая бескорыстная, захватить смятую бумажку – простодушную оценку ласк самой модной женщины континента.

Эти сомнительные похождения нужны были Грейс для повышения тонуса жизни, несколько снижавшегося в расслабляющей атмосфере светской суеты.

Конечно, дни Грейс не были заполнены только любовными приключениями, она не принадлежала к числу коллекционеров сексуальных опытов, наподобие пресловутой Эммануэль, которой обернулся в наше сухое, прагматичное время пленительный тип Манон Леско. Она много путешествовала, облазала Кордильеры, любовалась на Огненной Земле купающимися в ледяной воде обезьянами – обсыхали они на снегу, плавала по Амазонке на пирогах с моторчиком и стреляла без счета крокодилов, тайно пробиралась на маковые плантации Венесуэлы и Колумбии и открыто появлялась на помпезно-безвкусных виллах их владельцев, орала до хрипоты на истерических футбольных матчах, где бразильские болельщики, так и не отвыкшие от былых триумфов своей сборной, рыдали, рвали на себе одежду и волосы, а порой и умирали при очередном поражении утративших волю к победе виртуозов мяча. Она любила Байию с ее празднествами, прогорклым запахом, неумолчной музыкой и неутомимыми танцорами – гибкая талия и откляченный зад. Ее манил Рио-де-Жанейро своей по-тропически цветущей уголовщиной, здесь каждый шаг был чреват опасностью, но Грейс была не из робких. Ей нравился по контрасту тихий Парагвай со старинными монастырями, тяжелым колокольным звоном и хорошо припрятанным развратом, которому тайна придавала особую привлекательность.

Случалось, она ездила с целой компанией, изредка – в сопровождении одного-единственного спутника, но чаще и охотнее всего – одна. Интереснее было создавать окружение на месте, каждый раз новое, испытывать на незнакомых людях свою притягательную силу. Но не задерживаться долго. Очарование места, как и собственное очарование, – скоропортящийся продукт. Надо исчезнуть раньше, чем запахнет кислым. Она позволяла себе возвращаться лишь в самые большие города: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Монтевидео, Сантьяго, там легко было найти новую среду, для которой и ты окажешься неожиданностью.

В этих счастливых метаниях она почти забыла о Нике. Где он, что он? Похоже, осуществив свою страшную месть, успокоился. А может, умер? Не исключено, что он длит свое мышиное существование и носит букетики на могилу жены. Грейс поймала себя на том, что не испытывает сожаления к этой опозоренной и убитой Роем женщине. Равно и ко всем остальным жертвам того человека, из которого ее высекли, как из грубой глыбы мрамора. То ли она не желала нести ответственности за грехи Роя, то ли спокойно приняла на душу этот груз, который ей не был тяжел. Если расходовать себя на всех несчастных, на всех перемолотых судьбой, то не хватит времени на собственную недолгую жизнь. Не надо забывать, что она появилась на свет, когда житейский путь пройден наполовину. Сколько ей еще порхать? От силы двадцать лет. Никому не удавалось даже приблизиться к рекорду Нинон де Ланкло, которая в восемьдесят лет принимала кавалеров. А человечество всегда делилось на тех, кто способен совершать, и на тех, кто обречен быть бессловесной жертвой чужих страстей.

В Грейс произошла исподволь подготовлявшаяся и все равно неожиданная перемена. У нее установился голос – крепкое, густое меццо-сопрано, в волнении – естественном и наигранном – обретавшее таинственные контральтовые ноты. Долго преследовавшая ее хрипловатость – ненужное наследство – прошла без следа. Новый голос, хорошо подчинявшийся природному тонкому слуху, надоумил ее попробовать свои силы на эстраде. Она имела успех. Ею заинтересовался влиятельный импресарио. «Вы используете меньше половины своих возможностей, – сказал он. – Ваше великолепное тело не участвует в номере. Соедините пение с раздеванием. За год я сделаю из вас звезду мирового класса». Становиться звездой Грейс опасалась. Хотя она выступала под другим именем и в черном парике, портреты звезд расходятся по всему миру и могут оживить жизнедеятельность проницательного Ника, ушедшего на дно. А этого не хотелось бы. Пусть он думает, если еще способен думать, что она продолжает оплакивать похороненного в ней Роя. Но соблазн показаться обнаженной перед распаленной мужской толпой был так велик, что Грейс отважилась на гастроли по Австралии. Импресарио, бывший театральный режиссер, сам поставил ей программу, турне имело триумфальный успех. Но куда важнее успеха была для Грейс та власть над толпой, которую она обретала, обнажаясь под медленную музыку. Она заводила не только мужчин, но и женщин. Ею заинтересовались пресса и телевидение. Но, закончив гастроли, Грейс поспешно оставила маленький континент, отказавшись продлить весьма лестный контракт. Ее отъезд был похож на бегство.

А Грейс, и правда, бежала от внезапно обрушившейся на нее славы. Такая бесстрашная во всех делах своих, она панически боялась Ника. Страх был мерилом ее счастья. Рой никого не боялся, потому что не ставил в грош свою жизнь. Но если кто-то столь враждебен твоему существованию, надо от него избавиться. Значит, опять становится на путь преступления? Может, в этом и заключался дьявольский расчет Ника – прессингом страха пробудить в ней темную душу Роя, разбить ее цельность, превратив в уродливый гибрид: ангела-уголовника.

Это бред: Ник не знал и знать не мог, какая меня ждет жизнь, а значит, не мог строить расчетов на мое будущее. Эти страхи – порождение больного воображения. И да, и нет. Глупо думать о какой-то провокации Ника, но из этого не следует, что я не должна считаться с ним. Он безопасен, пока я в тени, пока он ничего не знает обо мне, но он может стать очень опасен, если до него дойдет треск и звон моего крутежа.

Грейс постаралась осторожно, через третьи руки, навести справки о Нике. О нем давно уже не было ни слуху ни духу, вилла стояла на продаже, но сообщений о его смерти не появлялось. Ник выключил себя из действующих лиц драмы жизни, растворился в том, что в пьесах обозначают «придворные, слуги, солдаты», и все же проблема Ника осталась. Отмахиваться от нее было нельзя, так поступают только трусы. Конечно, было бы куда лучше, если б благодетельная природа сама распорядилась утомительным страдальцем. Зачем ему жить без любви и цели? Возможно, он находится в закрытом лечебном заведении или ушел в монастырь или в какую-нибудь секту. Это неважно. Больной, монах или сектант – он лишний на этом свете. Нельзя, чтобы между ней и счастьем маячил этот полутруп. Так что же, забыть о своей безмятежной жизни и посвятить себя розыскам и уничтожению Ника, который, возможно, и думать о ней забыл? Нельзя давать призракам былого слишком большую власть над собой. Все это требовало серьезного размышления. Грейс вдруг почувствовала усталость. Австралийские гастроли, банкеты, бессонные ночи отняли слишком много сил. Надо сделать остановку, отдохнуть, успокоиться, а там уже и решать судьбу Ника.

Грейс отправилась в Европу. Она выбрала некогда модное, шумное и блестящее место, сейчас заброшенное, провинциальное – островок под Венецией, Лидо. Сюда приезжали люди среднего достатка, которым льстила былая слава курорта, а также весьма состоятельные пожилые пары, влекомые ностальгической памятью. Грейс поселилась в самой тихой части островка, вдали от скудных соблазнов захиревшего казино, баров и всегда пустого громадного ресторана.

Контраст с той жизнью, которой она жила последнее время, был оглушителен. Первые дни Грейс даже не ходила на море, доползавшее пеной чуть не до порога ее коттеджа, только спала, а в промежутках между двумя провальными снами, нечесаная и неприбранная, валялась в постели, лениво переключая программы телевизора.

Но в какой-то день она встряхнулась, приняла ледяной душ, вымыла голову, расчесала свои густые волосы, съела легкий завтрак, намазалась мазью для загара, надела бикини и отправилась на пляж.

Она не ошиблась в выборе места. Такой пустоты, такой тишины, такого спокойствия не было нигде в мире. Редкие купальщики привлекали к себе не больше внимания, чем ракушка, или сгнивший краб, или венчик водорослей на песке отлива. Можно было купаться и загорать голой, что Грейс и делала. Тут был мир притушенных красок, как у одного французского импрессиониста, имя которого Грейс забыла, только без сметанной густоты. Каждый цвет стремился к исчезновению, к тому, чтобы остаться памятью о самом себе. В небе и море почти не оставалось голубизны, в песке – желтизны, в редких кустиках – зелени. Все было белесым, с легким намеком на цвет. Белесы, умиротворенны и легки были мысли Грейс о Нике. Надо хорошенько узнать, где он находится, в каком состоянии и, если он безопасен, оставить в покое. Если же придется его убрать, то сделать это безболезненно, с помощью укола или пилюлек, пусть он не знает, кто ускорил его конец. Ведь он и так проигравшая сторона. Собственная кротость и незлобивость умиляли, ресницы тяжелели от слез.

А потом случилось нечто такое, что покончило с этими нежно-истребительными мыслями, покончило с прежней Грейс так же решительно, как в свое время с Роем, только для этого не понадобилось хирургическое вмешательство, – она влюбилась.

Какой-то счастливый ветер занес на скучный берег Лидо молодого итальянского маркиза, скорее всего, любовь к солнцу и морю и ограниченные средства. Известно, в Европе, чем древнее род, чем чище кровь, тем меньше денег на счету. Поначалу Грейс не знала, что узколицый, загорелый, с прямым римским носом и нежным ртом молодой человек – маркиз, что у него есть замок, построенный чуть ли не во времена крестоносцев, что он окончил один из старейших университетов в Европе – Павийский, получив самую ненужную в наше время специальность – искусствовед (его погубила, как он выразился, влюбленность в культуру этрусков), что он холост, одинок, родители погибли в авиационной катастрофе, когда он был подростком, а его воспитал опекун. Грейс ничего этого не знала, когда на второй день случайного знакомства у палатки мороженщика отдалась ему ночью на холодном морском заплеске – и узнала любовь.

Ей казалось, что она закалена в страстях и ничего нового открыть не может. Но все испытанное раньше разом обесценилось в долгих и отнюдь не бурных, а тихих, нежных, сосредоточенных, выматывающих тело и душу объятиях маркиза. Он был такой тонкий, узенький, хрупкий, что Грейс боялась его повредить, но этот мальчик добился того, что не удавалось его могучим предшественникам, – опустошил Грейс до конца. И все же, самое прекрасное наступило, когда они разъединились, и возникла та незримая связь, о существовании которой Грейс не подозревала. Они разомкнули объятие, не прикасались друг к другу, а Грейс продолжала чувствовать его в себе, не частью, а целиком, словно была беременна им.

Так все началось. Думая о маркизе непрестанно, Грейс пыталась понять, почему он оказался ЕЕ мужчиной, а все остальные – заменителями. Потому что она полюбила. А что такое любовь? Выбор? Но ведь среди ее любовников были люди и ярче, и сильнее, и красивее, и значительнее этого худенького, незащищенного, наивного мальчика. Она помнила слова Гете: легко полюбить не за что, невозможно полюбить за что-нибудь. Такие вот хлесткие, поражающие на первый слух сентенции всегда сомнительны. Ведь и в самой безотчетной, нелогичной любви обязательно окажется причина, если не самой любви, то завязи, из которой вырастает любовь. Маркиз обладал множеством качеств, заслуживающих любви: красотой, молодостью, веселым умом, образованностью, элегантностью, нежностью при необычайной мужской силе и детской привязчивостью, он не отпускал Грейс ни на шаг. Но стоило возникнуть кому-то третьему, неважно кому: пляжному знакомому, ищущей общения даме, метрдотелю, портье, как он разом подмораживался. Этот морозный холодок аристократизма создавал между ним и окружающими перегородку из тонкого льда. А весь жар его дыхания, кожи, сердца принадлежал Грейс. Однажды ей открылось: в маркизе для нее соединились возлюбленный и сын. Он был всего на восемь лет моложе, но томившая ее с некоторых пор темная тоска по недоступному материнству нашла утоление возле маркиза. Она могла бы ответить Гете: я люблю его, потому что он прекрасен, потому что он муж и сын. И все-таки была еще какая-то тайна, которая не поддавалась разгадке. С этим мальчиком Грейс впервые утратила покровительственный тон, которого неизменно придерживалась с мужчинами и много старше себя, самоуверенными хозяевами жизни. И впервые она позволила платить за себя, когда они пускались в скромный загул. Маркиз разбирался в винах и как итальянец, и как маркиз, но сам пил мало.

Когда похолодало – и на пляже нечего стало делать, они решили не расставаться. Маркиз пригласил Г рейс к себе на виллу неподалеку от Сиены. Приглашение было с восторгом принято. Вилла эта оказалась трогательно похожей на самого маркиза: такая же изящная, изысканная, но очень маленькая и беззащитная, незаземленная. Казалось, достаточно сильного порыва ветра – и она взлетит на воздух и растворится в синем бездонном небе Тосканы. Как бы почувствовав ущербность своего жилья, маркиз захотел показать ей родовой замок, находившийся в провинции Реджио-Эмилия. Маркиз замком не пользовался, ибо держать на плаву такой корабль доступно лишь миллионеру.

Они поехали туда на маленьком, как все у маркиза, «фиате» и добрались до цели лишь под вечер. Замок стоял на вершине горы, упираясь зубчатой башней в огнистое закатное облако, и был так величествен, что Грейс непривычно оробела. Ей показалось, что она где-то видела этот замок, не то на фотографии, не то в кинохронике.

-Вполне возможно, – рассеянно отозвался маркиз, как-то притуманившийся при виде родового гнезда, которое не могло дать им приют. – Это исторический памятник.

Грейс хотелось подняться по усыпанной белым песком и галькой дороге, в несколько витков достигавшей подножия замка, но заметила смущение маркиза.

-Ты что, сдаешь его?

Маркиз наклонил голову, ему было печально и стыдно.

-Мы можем туда подняться, – сказал он с вымученной улыбкой. – По контракту я имею право посещать свое владение.

-А почему ты его не продашь?

-Кто его купит? Кому под силу содержать такую громадину? И ведь это ленное владение. Оно переходит от отца к старшему сыну вот уже семьсот лет. То, что я получаю от съемщиков, едва хватает на поддержание его в порядке.

Приходить в собственный дом по праву контракта, наверное, унизительно, и Грейс отказалась от восхождения. А про себя подумала: «Бог даст, ты еще вернешься в свой замок…»

И, похоже, Господь стремился к тому же. В дни, когда напряжение чувства подводит любовников к некой критической черте, за которой должно последовать либо соединение навеки, либо разрыв, либо самоубийство, маркиз сделал Грейс предложение. Она едва удержала восторженное «Да!» На обмане нельзя строить здание будущего. Грейс впервые в жизни закурила и сухим, четким голосом сообщила маркизу, что она перевертень. Природа сыграла с ней злую шутку, заключив ее в мужскую оболочку, она исправила ошибку, маркиз должен об этом знать. И еще – она обречена на бесплодие.

Похоже, последние слова он пропустил мимо ушей. Открытие привело его в восхищение, больше – в экстаз. Скромному, ничем не примечательному человеку, живущему тускло и обыденно, судьба делает королевский подарок: лучшую женщину мира, да еще сотворенную столь невероятным образом! Ничего не любил он так жадно в детстве, как сказки о чудесных превращениях: царевна-лягушка, страшила с рогами и копытами, обернувшийся принцем, – все это жалкий лепет перед чудом жизни. Теперь он чувствует себя личностью, участником волшебной сказки.

Грейс слушала его с умиленной улыбкой. Какой он еще ребенок! Она сохранит для себя его детское, а миру покажет настоящего мужчину. Одно лишь смущало: она вовсе не хотела популяризировать свое превращение. Но маркиз поклялся честью, что будет нем, как рыба, ему достаточно самому знать, что возле него – чудо. Тайна волнует до тех пор, пока она тайна, став общим достоянием, она стоит не больше сплетни.

Свадьбу сыграли на вилле маркиза, очень скромно. Присутствовали лишь две пожилые пары, знавшие родителей маркиза, и прилетевший из Неаполя опекун – суровый старик с орлиным профилем. Он без особой сердечности приветствовал своего воспитанника, но при виде Грейс жесткое лицо смягчилось. Старость, знатность, доведенная до автоматизма любезность, закостенело-безукоризненные манеры заключали этих выходцев из другой эпохи в ледяную броню, но тем ценней были проталины искренней благожелательности, обращенной к Грейс.

Свадебное путешествие их не прельщало, оба устали от шума и суеты. Маркиз никогда не был на родине Грейс, не обладавшей для нее особой притягательностью. И вдруг она поняла, что может ехать куда угодно, что никого и ничего не боится. И не потому, что возле нее муж и защитник, а потому, что ей стало кого защищать, она в ответе за хрупкого нежного мальчика, доверившего ей свою судьбу. И она уничтожит каждого, кто станет на их пути…

В городе царила невыносимая влажная духота, они решили снять или купить виллу. Маркиз, которому хотелось быть полезным, принес из посреднической конторы проспекты с описанием загородных домов, поставленных на продажу. Грейс с понятным волнением обнаружила знакомую, слишком хорошо знакомую ей виллу Ника. Но ведь она продавалась до ее отъезда в Европу, неужели не нашлось покупателей? Она позвонила в контору. Оказалось, виллу продает ее новый владелец – дипломат, получивший назначение в Новую Зеландию. Грейс поинтересовалась более ранним владельцем. В конторе его не помнили, пришлось покопаться в бумагах, там нашли имя Ника, но вилла продавалась по доверенности, владельца в ту пору не было в стране. Грейс спросила просто из любопытства, ей было решительно все равно, где находится Ник. Она уже решила купить эту виллу.

Есть такой литературный прием – рондо, когда конец повторяет начало – и круг замыкается. Этим приемом достигается совершенная цельность и законченность. Грейс отсчитывала свою жизнь от хирургической операции в переоборудованной под госпиталь вилле. Первый визит к Нику Грейс рассматривала как предисловие к увлекательному роману. Почему бы не поставить точку там, где все началось, ибо новая жизнь Грейс – это совсем другой роман. Да и приятно вернуться госпожой туда, где была пленницей.

Судя по фотографиям, Ник восстановил первоначальный вид жилья, а новый владелец то ли не захотел, то ли не успел произвести какие-либо изменения. Ехать и смотреть виллу не было нужды. Оформив покупку, они быстро собрались в путь…

Хотя Грейс была готова к тому, что тут все осталось, как во время первого визита Роя, она испытала легкое головокружение от столь буквального возвращения в прошлое. Оказывается, она до мельчайших подробностей помнит обстановку, даже ирисы в японской и лилии – в дельфтской, зеркало в резной раме, развернутые на пюпитре рояля ноты и бутылку шампанского на круглом столике возле дивана. Кто поставил ее сюда? Неужели посредническая контора простерла так далеко свою любезность? Ответ не заставил себя ждать. Грейс никак не представляла, что возвращение в исходную точку окажется столь полным, только ей придется играть совсем другую роль.

Эти трое вошли через окно, как в тот далекий вечер, едва хлопнула пробка шампанского. Двое повалили Грейс на пол и стали сдирать с нее одежду, третий занялся маркизом. Он швырнул его в кресло и привязал к спинке ремнем, как некогда Ника. Маркиз пытался бороться, бедный петушок, но удар в челюсть, окровавивший рот, прекратил сопротивление.

Грейс не могла вообразить, что близость с мужчиной, неизменно доставлявшая наслаждение, может быть так омерзительна, болезненна, тошнотворна. И дело даже не в грубости, не в садистской жестокости этих горилл, ей и раньше попадались извращенцы любого сорта, но их отдающее бессилием злое рвение не имело ничего общего с мерзостью насилия. Ужасно, когда тебя берут против воли, вся твоя физиология восстает против этого, оплачивая протест невыносимой болью. Насильники были неутомимы, когда один освобождал ее, награждая за кульминацию ударом по лицу или укусом в плечо, другой был наизготове. Казалось, внутри все разорвано, по ногам текла кровь, кожа пропиталась отвратительными мужскими запахами, смрадные уста впивались в губы и кусали, шершавые коровьи языки проникали в полость рта, грязные руки мяли, щипали, терзали груди, бедра, ягодицы. И все это на глазах у маркиза, ее мальчика.

Грейс не прекращала сопротивляться, вызывая ответную ярость. Раз-другой ей удавалось попасть кулаком в морду или коленом в пах, в ответ – град пощечин. А затем наступила смертная слабость, почти забытье, она лежала недвижно, закатив глаза, и тут случилось самое страшное и невероятное: в полузабытьи вошло, всосалось больное и острое наслаждение, она задергалась, застонала, и руки ее непроизвольно сомкнулись на чьей-то волосатой спине. А когда открыла глаза, то увидела маркиза, освобожденного от пут. С отвращением кривя рот, он процедил: «Какая гадость!» и быстро вышел из холла.

=Я не виновата! – закричала Грейс, колотя кулаками в истерзанную грудь, и потеряла окружающее.

Когда же вновь открыла глаза, насильники убрались, но она была не одна. Чуть повернув голову, она без всякого удивления увидела Ника. Она не сомневалась, что он появится. Еще раньше она узнала и тройку насильников, то была команда Роя, естественно, не признавшая своего бывшего предводителя.

-Ну, кажется, я все-таки достал тебя, Рой, – голосом, лишенным интонации, лишь констатирующим факт, сказал Ник.

Он почти не изменился, может, чуть поседел. Нет, он изменился, у него не было раньше таких холодных, безжалостных глаз.

-Я не Рой. Я Грейс. Вы отомстили не тому человеку. Рой ушел от вас. Да его и не было никогда.

-Был и есть, – тем же неокрашенным голосом сказал Ник. – Я угадал, что ты баба. Ты слишком много цитировал. Пассивный ум хорошо сочетается с женской физиологией. И вся твоя показная мужественность не могла меня обмануть. Ты, и правда, был неуязвим, потому что тебя не было. Тебя надо было сперва сделать, а потом уничтожить.

-Маркиз слишком щепетилен, – донеслось с пола. – А то бы вы все равно проиграли.

«Зубастая дама! – подумал Ник. – Это не Катя. С ней еще придется повозиться».

-При чем тут щепетильность? Я любил Катю, а этому проходимцу нужны лишь твои деньги.

-Он не проходимец. У него родовой замок.

-Ты некультурен, Рой. Ты не узнал Каноссу! Куда приполз Генрих VII просить прощения у папы Григория Рильдебранда. С таким же успехом он мог объявить своим владением Колизей, Эйфелеву башню или статую Свободы!

=Бедный мальчик! Ему хотелось погордиться.

-Какая там гордость! Он хотел обдурить тебя. Деньги, Рой, ничего, кроме денег.

-Тогда зачем он ушел? – голос заметно окреп. – Меня лишили чести, но не денег.

Как рационально! До чего же пластичен человек, особенно женщины. Эта жертва насилия уже нашла спасительную нить. Пусть маркиз подонок, пусть любит деньги, а не ее, лишь бы сохранить его при себе. Изменить тело человека куда легче, чем душу. Ваза упала, но не разбилась. Ник испытал невольное восхищение этой несгибаемой жизненной силой. И все-таки, я допеку тебя, двуполое диво!..

-Бывает такое, Рой, чего не перешагнуть даже маркизу.

Он подошел к стене, с усилием снял зеркало в резной раме и поднес его Рою-Грейс.

Была короткая тишина, затем страшный задушенный крик. С тускловатой поверхности старинного зеркала сквозь распадающуюся женственность Грейс смотрел Рой. Как будто разорвалась маска, открыв истинное лицо.

– Пристрели меня! – послышалось с пола. – Я не хочу жить!

Ник молчал.

Длинные пальцы шарили по полу и наткнулись на зубчатое донце разбившейся бутылки из-под шампанского. Пальцы схватили его и вонзили в горло. Выступили густые темные капли крови. С ремесленной старательностью пальцы принялись кромсать горло.

Ник вышел из холла. Смотреть на последние содрогания самоубийцы не хотелось.

Маркиз курил, несколько беспокойно поглядывая на удалую троицу, приводившую себя в порядок в другом конце прихожей. Они приняли душ и сейчас неторопливо одевались, причесывали влажные волосы, повязывали галстуки, словно футболисты после изнурительной, но победной игры.

-Получите, – Ник протянул маркизу толстую пачку денег.

Маркиз взял их, мимолетно взвесив пачку на узкой ладони, и, не пересчитывая, спрятал в карман пиджака.

-Все о’кей! – сказал он.

-Тогда проваливайте.

-Если понадоблюсь…

-Не понадобитесь. Идите!

Маркиз поклонился, танцующей походкой жиголо пошел к двери и скрылся.

Ник повернулся к «футболистам». Как много у них работы, если они не узнали ни места, ни его самого. Он вручил каждому положенную мзду. Они не обладали ни навыком «маркиза», ни его воспитанностью и, послюнив большой палец, тщательно пересчитали деньги, после чего удалились, не затруднив себя прощанием.

Ник смотрел в окно. Они весело уселись в старый приземистый «бьюик». Водитель включил зажигание, мотор чихнул. Тут же громадный грузовик, стоявший метрах в пятнадцати, двинулся вперед, рыча могучим двигателем. Он быстро нагнал «Бьюик», подмял под себя, расплющив, как консервную банку, и скрылся за поворотом.

С ними было покончено. А с теми, кто их раздавил, пусть разбирается общество, иначе начнется бесконечная чехарда: одни наемники будут уничтожать других.

Ник вышел через черный ход, его машина стояла на улице, безмятежной, как в книжке о счастливом детстве. Он поехал в город.

Через полчаса после его отъезда вилла запылала. Пожар спалил до тла тихое убежище двух любящих, ставшее гнездом зла.

Ник сосредоточенно крутил баранку, наматывая на колеса ленту шоссе со скоростью сто двадцать миль в час. Затем, словно очнувшись, он сбросил скорость и вырулил на обочину. Выключил мотор и со вздохом откинул голову на спинку сидения.

Ехать ему было некуда…

![]()